親知らずとは

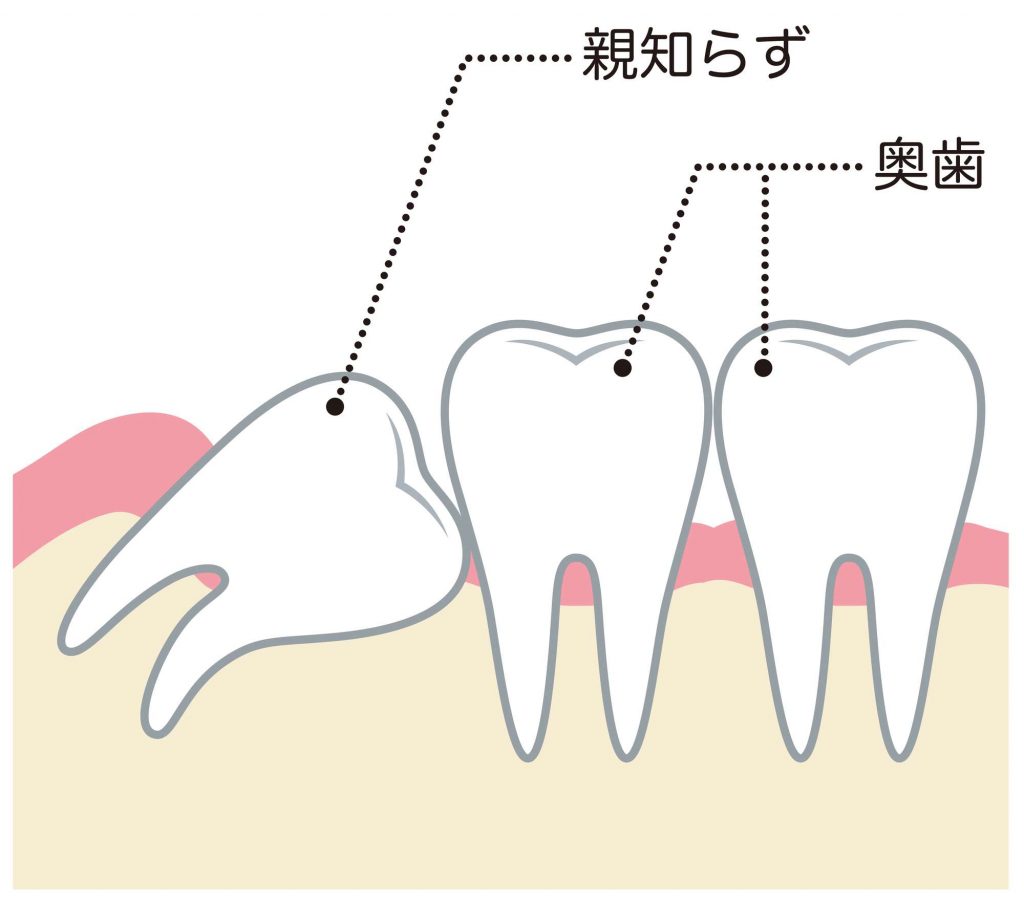

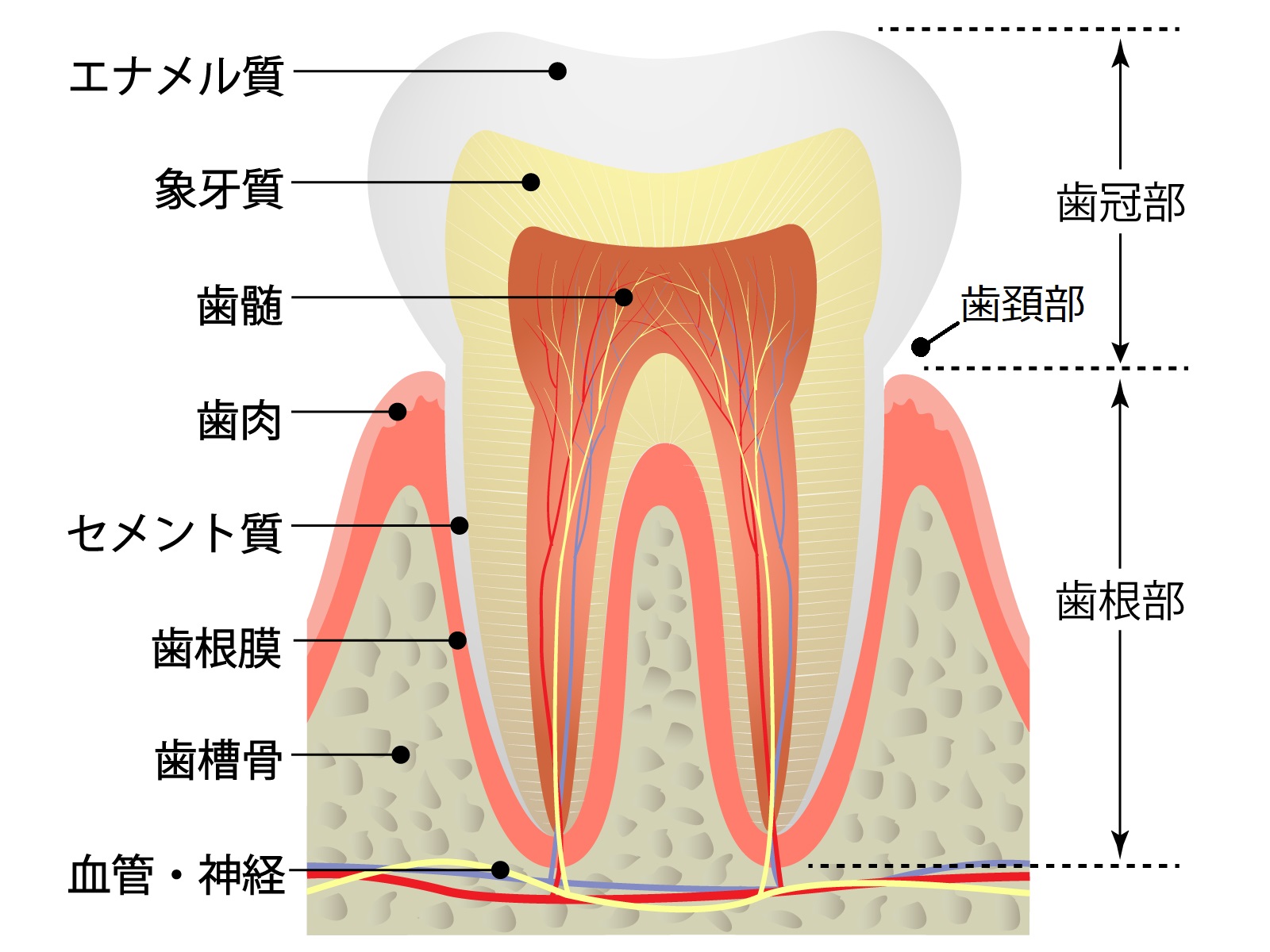

親知らずとは前歯から数えて8番目に生えてくる、一番奥の歯のことで、智歯や第3大臼歯とも呼ばれています。しかし、すべての人が4本生えてくるわけではなく、30%の人が1本以上欠如しており、約4人に1人の割合でまったく生えてこない人もいます。親知らずはまっすぐ生えることもあれば横に生えたり、斜めに生えたりすることがあり、横や斜めに生えた場合はセルフケアがしにくく虫歯や歯周病になったり、またほかの歯にも影響を及ぼす恐れがあります。しかし必ずしも親知らずは萌出してくるわけではなく、歯茎に埋まった状態のままの人もいます。

上顎と下顎の親知らずの特徴

上の親知らずのすぐ上には、上顎洞(じょうがくどう)という空洞があります。これは、副鼻腔(ふくびくうえん)ともいい、鼻につながる空洞ですが、人によっては親知らずの根が上顎洞に刺さっている場合もあり、この場合は親知らずを抜くことにより上顎洞と口腔がつながってしまったり、ときには親知らずが上顎洞へ入り込んでしまったりすることがあります。小さな穴の場合は基本的にはそのままにしておけばきちんと塞がりますが、細菌が入ってしまうと悪さをすることもあり、長期の投薬が必要になる場合があります。穴が大きかったり、親知らずが上顎洞へ入ってしまったりした場合には手術で穴を塞いだり、取りのぞいたりする必要があります。これもやはり若い方が可能性は少なくなってきます。

下顎の親知らずの場合は判断が難しい

下の親知らずの場合は更に難しくなります。歯は骨に埋まっていますが下顎の骨の中には、唇から下の部分の皮膚感覚を司る神経が走っており、この神経は親知らずの根の大変近くを走っています。親知らずを抜くときに根っこの先が神経に触るだけで、その神経が支配している部位の感覚麻痺(運動神経ではないため見た目にはわかりませんが、触れた感覚がおかしくなったり、ぴりぴりしたりします)が起こることがあります。神経の回復には時間がかかり、根っこを抜くときに触れただけであれば、時間がたてばよくなることが多いですが、神経と根っこの関係性によっては回復に時間がかかることがあります。

親知らずの萌出の時期

![口腔内(歯)のイラスト🎨【フリー素材】|看護roo![カンゴルー]](https://img.kango-roo.com/upload/images/ki/tooth-the-oral-cavity-mono.png)

中切歯から第2大臼歯までの永久歯は6歳~12歳頃に生えてきますが、親知らずが作られる時期は、他の歯よりもかなり遅く、8歳頃から始まります。そして14歳頃になると歯の部分をエナメル質が覆って歯冠が完成していきます。その後、おおよそ18歳~24歳頃に萌出してきます。親知らずは第二次性徴が関係しており、生え始める時期にも特徴があります。中切歯から第2大臼歯までは女性の方が男性よりも早く生えてきますが、親知らずの歯胚は男性の方が第二次性徴の影響を受けやすいため、歯の形成や萌出時期が早く、男性の方が女性よりも早く生えてきます。

親知らずの萌出の種類

親知らずの萌出の仕方は大きく分けると以下のように3つのパターンに分類されます。

硬いものをたくさん食べていた昔の人とは違い、現代人は顎を使って食事をする機会が少なくなってきたため、顎がほっそりとした形になってきているといわれていて、そのため、親知らずが生えてくる場所がなくなってしまい、①のパターンのような萌出をする方は減ってきており、②や③のような萌出をする方が多い傾向にあります。②と③のパターンは歯茎の炎症や虫歯などのトラブルが起こりやすいため抜歯が推奨されます。

萌出の仕方によって異なる症状

親知らずの萌出の仕方により痛みや腫れの程度、抜歯の難易度は異なってきます。

親知らずが及ぼす影響

虫歯

親知らずが斜めに生えてきたり、途中までしか生えて来ない場合は、歯ブラシが届きにくく、むし歯になりやすくなります。また、親知らずと一つ手前の歯(第二大臼歯)の隙間に汚れがたまりやすくなり、第二大臼歯がむし歯になることもあります。

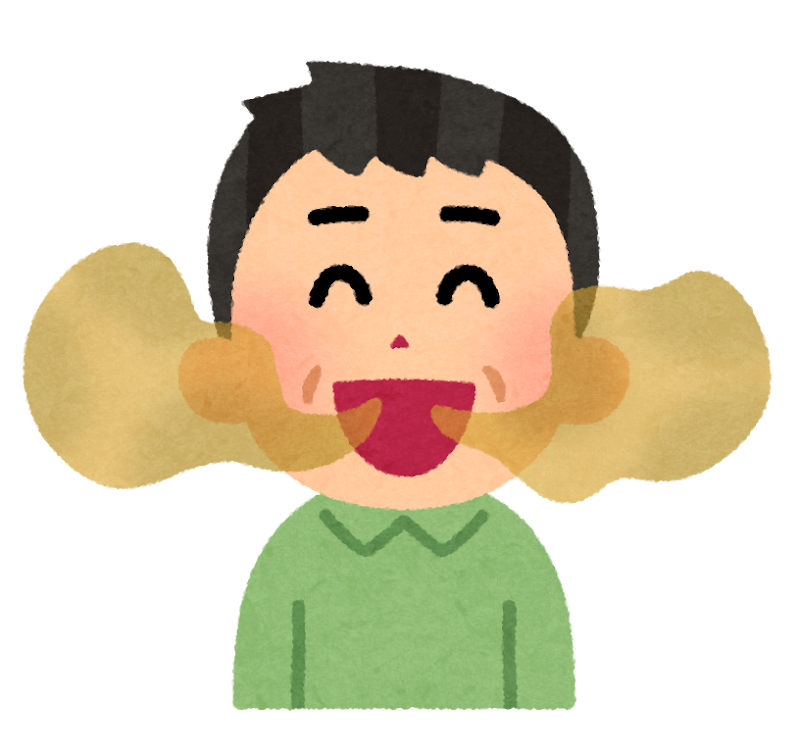

歯茎(歯肉)の炎症

親知らずが斜めに生えたり、まっすぐ生えてきても途中までしか生えてこない場合は、歯と歯肉の間にプラークや食べかすがたまりやすくなり、親知らずの周辺が不衛生になります。これにより、親知らず周囲の歯肉に炎症が起きてしまいます。これは「智歯周囲炎」と呼ばれ、歯肉が腫れたり、痛みが生じます。また、重症化すると口が開けにくくなったり、顔が腫れたりすることもあります。智歯周囲炎がひどい場合は、炎症が軽減してから抜歯を行います。

口臭

親知らず周辺は歯磨きやフロスがなかなか行き届きにくく、どうしても不衛生になりやすいことから、口臭の原因になる可能性もあります。炎症によって歯肉に膿がたまったり、むし歯の進行も臭いの原因になります。

歯根の吸収

親知らずが手前の歯に食い込むように生えてくると、手前の歯の歯根吸収(根っこが溶けてしまうこと)を引き起こしてしまう場合があります。歯根吸収が進むと、歯を支える力が弱くなり、親知らずだけでなく手前の歯の抜歯も必要になることがあります。

頭痛

親知らずの萌出は噛み合わせにも影響を与えます。親知らずが生えてくる時に歯茎が炎症を起こして、その痛みによって無理に力を入れて噛もうとすると、首や肩に余計な力が入り、首や肩の筋肉が凝ることで頭痛を招きます。また頭痛以外にも目眩や肩こり、吐き気を催す事もあります。

歯並びを悪くする

親知らずは他の歯と違い萌出するスペースがなく、萌出するときに手前の歯が押されてしまい、歯並びが乱れてしまいます。

矯正中の親知らずについて

矯正をするために必ずしも親知らずを抜かなくてはいけない訳ではなく、萌出の仕方により判断されます。まっすぐに生えており治療に影響しない場合には残したり、歯としての機能を果たしている場合はそのまま残しておくこともあります。しかし、横や斜めに生えており矯正治療の妨げになってしまう場合や他の歯やお口の中に悪影響を及ぼす可能性があり、また矯正終了後に歯を押してしまう力がかかり続け、再度歯並びが悪くなってしまう可能性があります。

矯正期間中に抜歯が必要になるケース

歯を並べるスペースを確保したいため

歯が生えてくるスペースが狭く、歯並びがガタガタになってなってしまっている場合には、親知らずを抜いて並ぶためのスペースを確保します。その後時間を置き、親知らずを抜いてできたすき間に歯を引っ張って歯並びを整えます。

矯正する方の親知らずの抜歯のタイミング

矯正治療には数年かかることが多く、問題がある場合には早い段階でクリアするべきという考えがあり、矯正治療を行う上で支障が出てしまうことが考えられるため、矯正する方の抜歯のタイミングは矯正前のケースが多いです。しかし親知らずの生え方により抜歯の必要性はそれぞれ異なります。

親知らずを抜いた方が良い症例

-

- 親知らず周囲の歯茎の腫れを繰り返す場合

- 親知らずが虫歯になってしまった場合

- 親知らずが原因で手前の歯が虫歯になってしまった場合

- 親知らずが歯並びに影響を与えている場合

- 噛んだ時に親知らずが歯茎や頬の粘膜を傷つける場合

親知らずを抜歯するメリット・デメリット

親知らずを抜歯するメリット

セルフケアがしやすくなる

親知らずは、最も奥に萌出しているため、常にきれいに磨くのは難しい場所にあります。さらに横向きに生えている親知らずの場合、歯ブラシや歯間ブラシ、フロスを使っても上手に磨くのは大変です。そのような親知らずは抜歯することで、磨き残しも少なくなり、丁寧なブラッシングができるようになります。

虫歯や歯周病を防げる

横向きや斜めに生えている親知らずは、歯ブラシでしっかり磨くのはとても難しく、歯ブラシが届かない歯周ポケットや歯の間は、虫歯や歯周病になりやすくなります。そのまま放置すると、歯の根っこや隣の健康な歯にまで細菌が侵食され、最悪の場合親知らずの手前の歯までも虫歯などのリスクがあります。むし歯や歯茎の炎症のリスクが高くなる親知らずを抜歯することであらじかじめ予防することができます。

口臭の改善

親知らずは歯ブラシが届きにくい場所にあるため、丁寧にブラッシングをしているつもりでも、完全に磨くのは難しく、磨き残しからプラークという細菌が口腔内に作られます。そしてそのプラークは口臭の原因となります。親知らずを抜歯をすることで歯ブラシが必要な部分に行き届き、ご自身でのセルフケアができるようになり口臭の原因となるプラークを減らす事が出来ます。

親知らずを抜歯するデメリット

痛みや腫れが伴う場合も

抜歯の際は麻酔を使用する為、術中は痛みは感じにくいですが、麻酔の効き目が切れてくると徐々に痛みを感じることが多くなります。痛みがある間は、抜歯後の部位を舌や手で触らないようにしましょう。また横向きに生えている親知らずや骨の深い場所に埋まっている場合は、真っ直ぐに生えている親知らずよりも腫れが出やすくなります。

神経を傷つけてしまう可能性も

下顎の親知らずが埋まっている骨(支えている骨)には神経が通っており、処置の際に神経を傷つけてしまうと、唇や頬にしびれや麻痺が残る「下歯槽神経麻痺(かしそうしんけいまひ)」を起こしてしまうことが稀にあります。

親知らずの抜歯のリスク

出血や腫れるリスクがある

親知らずの抜歯は、上顎と下顎で回復速度が異なります。上顎は顎の骨が柔らかく、血流豊富で治癒が早いのが特徴です。しかし下顎は上顎と正反対の特徴を持ち、口の開閉が一時的にしにくくなる・腫れやすいといった症状がでます。

抜歯後に痛みや開口障害が出ることも

知らずを抜歯した後は口が開きにくくなる痛みや開口障害が発生することがありますが、これらの症状は個人差はあり、1週間ほどで治まることが多いです。

下唇などが麻痺することがある

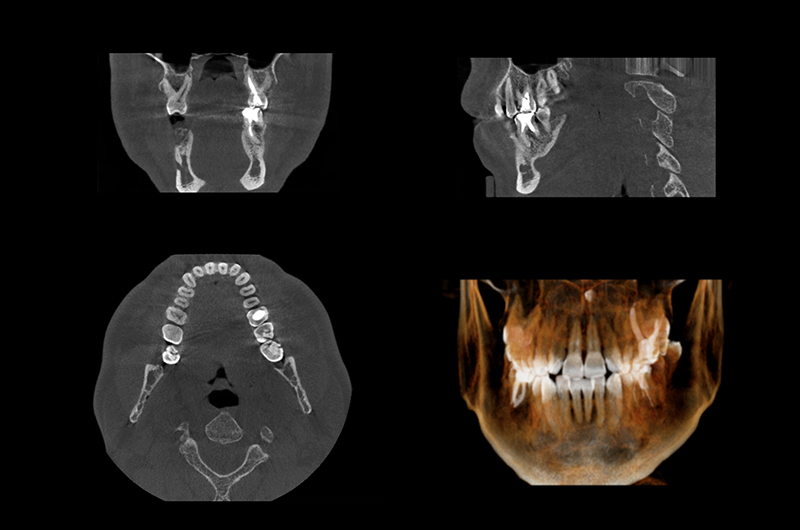

親知らずの生え方には、個人差があり、歯根が下顎の神経に触れていることがあります。このようなケースは、抜歯手術を受けた後に下唇が麻痺することがあります。親知らずを抜くにあたって事前にCTという三次元的なレントゲンでリスクがないか確認してから行います。

抜歯前にはCTにて確認

親知らずの抜歯難易度の判断基準は主に以下の3点です。

-

- 親知らずの位置の深さ

- 根っこの数

- 神経との近さ

親知らずの歯根は曲がっていたり、太かったりしており、歪みが多いため、生え方によっては抜歯の難易度が高いケースもあります。親知らずの抜歯をする場合は、通常のレントゲンでは2次元的にしか映らないため、3次元的に映るCTを取ることで神経の位置の確認や、親知らずの形態確認を行います。CTを撮影し親知らずと血管、神経の位置を精密に把握することができます。

親知らずの抜歯について

親知らずがまっすぐに生えてきた場合には、他の歯と同じように抜歯することが可能ですが、斜めに生えてきたり、途中までしか生えていない場合、通常よりも抜歯が難しくなります。

その際は歯肉を切開したり、歯や歯根を分割したり、骨を削るなどの外科的な手術が必要となることがあります。

親知らずの抜歯中の痛み

上顎は麻酔が効きやすいので通常痛みはありません。下顎は骨が緻密であるため、麻酔が効きにくいことがあります。そのため、十分に麻酔を効かせてから抜歯を行います。

抜歯時の痛みは、親知らずの生え方や抜歯にかかる時間により異なります。外科的な手術が必要でない親知らずの抜歯では、侵襲が少なく時間も短いため、痛みを感じにくいと言えます。

外科的手術が必要で時間がかかる場合は、麻酔が切れてくると痛みを感じます。その場合、麻酔を追加することで痛みを和らげることができます。

通常、麻酔が切れた後は痛みが生じます。痛みの程度は、親知らずの生え方や抜歯方法により異なります。抜歯後3~7日程度、痛みが続く場合もありますが、鎮痛剤を服用して痛みをコントロールします。痛みが継続する場合には歯科に相談することをおすすめします。

親知らずの抜歯は早めに

歯は、歯の頭(歯冠)が出来てから根っこ(歯根)が次第に出来上がってきます。親知らずの歯根は20代前半には出来上がりますが、年齢が若いほど歯根と骨の間に隙間があり、抜きやすいです。しかし年齢を重ねるとともに、歯根と骨の隙間がなくなり、更に年を重ねると歯冠と骨の隙間もなくなり、親知らずが抜きづらくなります。また顎の骨は年を重ねるにつれ徐々に硬くなり、親知らずがその周りの歯と癒着すると抜歯の難易度が上がり、しまいには骨を削らないといけなくなるため、術後の腫れもひどくなります。そのため親知らずの抜歯が必要な場合は早めに抜いておくことをおすすめします。

抜歯後の注意事項

当日の注意事項

- 長風呂やサウナ

- 激しい運動

- 飲酒

上記3点は血流が良くなるため、お控えください。また抜歯後の腫れのピークは48時間ほどでくるので3日ほどは飲酒を控えていただくと傷口の予後が良くなります。またうがいをしすぎたり、ヘビースモーカー(1日25本以上)の方はドライソケットになりやすいため、抜歯後の数日はなるべくうがいを控えたり、タバコの本数を減らしていただく事を推奨します。

抜歯後の生活への影響

親知らずの抜歯を行うと、抜歯後の場所には穴が開いた状態となりますので、基本的に安静に過ごすのが良いです。抜歯後当日はうがいはせず、ガーゼを30分ほど噛んで止血して様子を見ます。

食事への影響

抜歯を行った後は、歯茎に大きな穴が開いています。塩味の強いものや固形のものは傷口に染みるため、優しい味付けのものや、ゼリー飲料などがおすすめです。

入浴への影響

前述したように抜歯した後は、出血しやすくかさぶたも取れやすい状態です。そのため、血行がよくなる入浴は短めにし、サウナもお控えください。血行がよくなる行為は抜歯した場所から再度出血する可能性を高めます。

歯みがきへの影響

抜歯後の歯茎はデリケートな状態なので、抜歯した場所は歯ブラシが当たらないようにしましょう。そのため抜歯する前日や施術前には念入りな歯みがきや歯科医院でのクリーニングを行って、口腔内を清潔にしておく必要があり、抜歯後はうがい薬を使って口内の洗浄や患部以外の歯みがきを行うようにしましょう。

抜歯後はドライソケットに注意

抜歯後は通常、血餅と呼ばれる血のかたまりが傷口を塞いでいくことで傷口が治癒していきますが、ドライソケットは何らかの原因で傷口がふさがらず傷口に食べ物のカスや汚れが入り込むことで骨に細菌感染が起き、痛みがでることです。

ドライソケットの症状

- 強く持続的な痛み:抜歯後2~3日経ってから痛みが強くなり1週間経つと痛みが増してきます。

- 刺激に敏感:飲食すると痛みが増します。

- 傷口の治り方が以上:通常抜歯後は傷口は赤黒く見えますが、ドライソケットの場合は白く見えます。

ドライソケットにならないために

ドライソケットにならないためには、上記の注意事項を守っていただき穴に触れすぎないように注意しましょう。

親知らずのケア方法

親知らずを磨くときは、歯ブラシやタフトブラシの毛先をきちんと歯に届かせるように意識してみがきましょう。

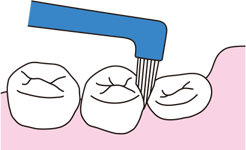

歯ブラシでのお手入れ方法

- 歯ブラシを斜め横から入れ、親知らずに毛先をきちんと当てる

- ※口を大きくあけると頬が引っ張られて入れにくいです。

小さめに口をあけ、斜め横から歯ブラシを当てましょう。

- ※口を大きくあけると頬が引っ張られて入れにくいです。

- 小さく動かしてみがく

- 親知らずだけでなく、その手前の歯の後ろ側もしっかりみがきましょう

タフトブラシでのお手入れ方法

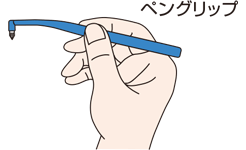

歯ブラシだけでは十分にみがききれない場合は、タフトブラシを使うのがオススメです。タフトブラシとは毛束が一つだけの歯ブラシで、歯の重なった部分や奥歯の裏など、一般的な歯ブラシではみがきにくい部分に用いります。

- 歯ブラシでみがいた後、みがき残しを鏡で確認したり、舌で触った感触がザラザラとしていないかなどチェックします。

- タフトブラシは「ペングリップ」(鉛筆の持ち方)で持つことをおすすめします。

最後に

親知らずは必ずしも皆さんあるとは限りませんが、萌出の仕方によっては、虫歯などのリスクや、歯並びにも影響を与えてしまいます。特に一番奥の歯なので日常的にお手入れがしにくく、気づかない間に虫歯などの症状が進行する場合もあります。普段から定期的に歯医者を受診し親知らずやその他、口腔内の経過を常日頃見ていくようにしましょう。