根管治療とは

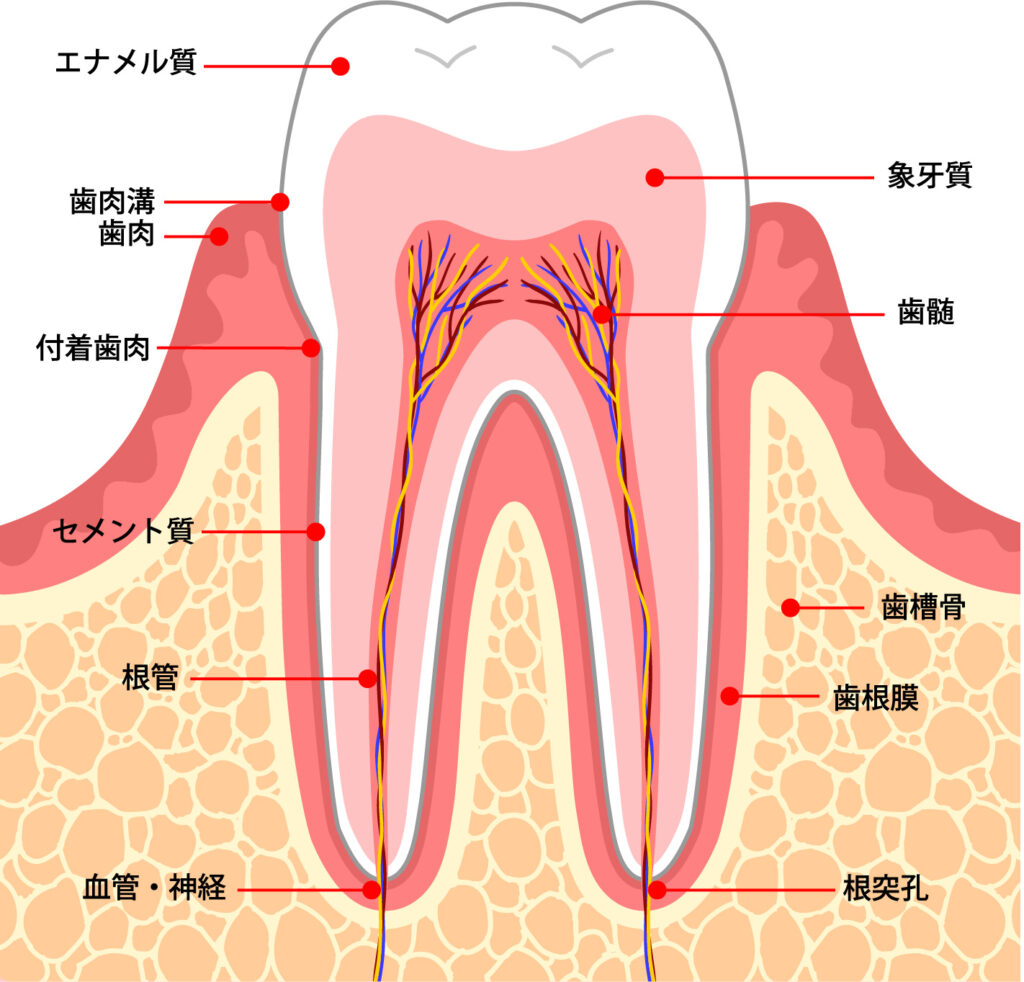

根管治療とは、虫歯が進行して神経や歯髄に達した際や、神経自体が炎症や感染で損傷した場合に歯を抜かず残すための治療法です。歯の根の中には「根管」と呼ばれる管があり、その中には神経と血管(合わせて「歯髄」と言います)が通っています。虫歯が進行して細菌が根管まで達してしまい、放っておくと歯が痛んだり、根の周りの組織に炎症が広がります。その場合、歯髄を取り、根の中をきれいにする必要があります。この治療を根管治療と言います。

根管治療の種類

根管治療は主に以下の4種類あります。

- 抜髄(ばつずい):歯髄を取り除くことを抜髄といいます。歯髄が炎症をおこすと強い痛みを生じるため、麻酔をして抜髄をし、感染部分の除去を行い、痛みや腫れを改善します。

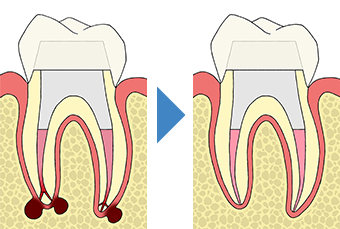

- 感染根管治療:感染根管治療とは、歯髄の炎症を放置して菌が増殖し、歯根の先に膿が溜まった状態の歯に行う治療です。歯髄が腐って死ぬと、歯根(しこん)周辺の骨が溶け、膿が溜まります。膿を放置すると、歯根膜炎(しこんまくえん)や根尖病変(こんせんびょうへん)などの炎症が起こるため、早めに対処しなければなりません。

- 再根管治療:再根管治療とは、過去に根管治療した歯が再び炎症を起こした場合に行う根管治療です。再根管治療が必要になるおもな原因としては、以下の4つが挙げられます。

- 根管のつくりが複雑で汚れや取り残しがある。

再根管治療 - 見落としによる未治療の根管がある。

- 被せ物が歯に合っておらず細菌感染した。

- 歯根が割れた。

- 根管のつくりが複雑で汚れや取り残しがある。

- 外科的歯内療法:外科的歯内療法とは、歯肉を切開する治療です。通常、根管治療では根管の内部からアプローチしますが以下のような理由で根管内部から治療できない場合、外科的治療が必要になります。外科的歯内療法が必要になるケースは、主に以下のようなケースです。

- 石灰化(せっかいか):石灰化とは、根管内にカルシウムが溜まり、管が狭まって塞がる状態です。もし、細菌が侵入した状態で石灰化すると、根管治療のための器具が届かず、十分な根管治療ができなくなります。

- 歯根嚢胞(しこんほうのう):歯根嚢胞とは、根管内に細菌が侵入し、歯根の先端部まで感染することで生じる膿のことです。

- 歯根肉芽腫(しこんにくげしゅ):歯根肉芽腫とは、歯根嚢胞と同様に膿の周りに肉芽腫(繊維質のかたまり)ができる状態です。自然治癒しないため外科的処置が必要になってきます。

根管について

根管は非常に複雑な形態をしており、また個人差があります。根管治療を行う上で、根管の状態(数や形)をしっかり把握することは、必要不可欠です。そのために必要な技術や機材ということも大事な要素になってきます。そのため術前にCTで撮影を行い、患者様それぞれの歯の状態を把握します。

根管の構造

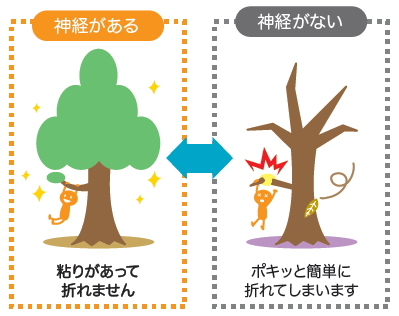

根管の中には歯髄とよばれる神経が通っている箇所があり、歯髄には神経の他に血管が通っており歯に栄養を与えたり、酸素を運んだり、防御反応などを伝達する重要な役割を担っています。そのため細菌感染などが原因で歯の神経がなくなった場合、痛みは感じなくなります。つまり歯の神経を取り除くということは血管を含め歯髄全体を取り除くことを意味します。歯の神経を取り除いた歯は血が通わなくなり栄養などが届かず、やがて歯本来の抵抗力がなくなり、枯れた木の枝のようにもろく欠けやすくなります。

神経がなくなる要因

歯の神経がなくなる主な要因は、

- 虫歯:神経を失う要因とされる細菌感染の中でも最も多いのが、虫歯で神経が死んでしまうケースです。歯の神経は象牙質やエナメル質といった硬い組織によって保護されていますが、虫歯でこれらの組織が壊れてしまうと、外部からの細菌によって神経が感染し、炎症を起こします。感染当初は痛みを伴いますが、放置すると神経が徐々に死んでいき、腐敗すると痛みを感じなくなります。腐敗後はガスや膿が溜まることがあります。

- 歯への衝撃:衝突や転倒などによる外部からの衝撃で歯の神経が死んでしまうことがあります。歯を打った直後に異常がない場合でも、数カ月後または数年後に歯の変色(血液循環が止まったことにより)や歯ぐきに腫れが生じ、神経が死んでいることに気づくケースも多くみられます。

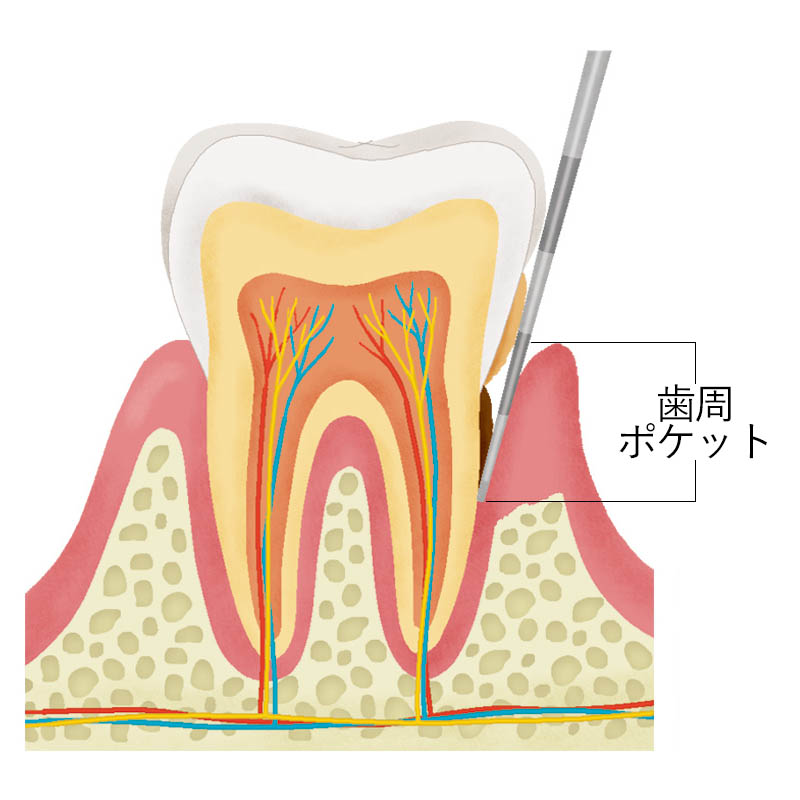

- 歯周病:歯周病は細菌による感染で虫歯の次に多いです。歯周病は歯ぐきに起こる病気ですが、歯と歯ぐきの間に生じる「歯周ポケット」(図1)を介して、歯の内側の神経に細菌が広がるケースも実は少なくありません。とくに重度の歯周病で歯周ポケットが深くなると、そのポケット内の細菌が根管を通じて歯の内部に感染しやすくなります。

- 歯ぎしり・食いしばり:歯ぎしりや食いしばりで歯に持続的な強い力が加わると、その衝撃で歯の神経が死んでしまうことがあります。

また強い噛み合わせにより歯にヒビや亀裂が生じた場合、虫歯と同じようにすき間から細菌が入り込み、神経が炎症を起こしやすくなります。(図2)

図2

これらにより神経を失い、根管治療が必要になってきます。

根管治療が必要なケース

- 歯髄炎:虫歯が歯髄まで達した状態のことをいいます。炎症が元の正常な状態に回復する場合(可逆性歯髄炎)は歯髄をとる必要はありませんが、炎症が回復しない不可逆性歯髄炎の場合、根管治療が必要になります。症状は冷たいものや温かいものがしみる、じっとしていても鈍い痛みを感じることがあります。歯髄炎が進行すると歯髄壊死になり、神経や血管も死んでいきます。

- 歯髄壊死:歯髄壊死は歯髄炎を放置してさらに悪化した状態です。歯髄壊死になる原因は虫歯や食いしばり、過去の深い虫歯治療が原因とされています。また外傷により脱臼した歯が歯髄壊死となることもあります。歯の色が変わる、歯がしみなくなるといった症状がでます。

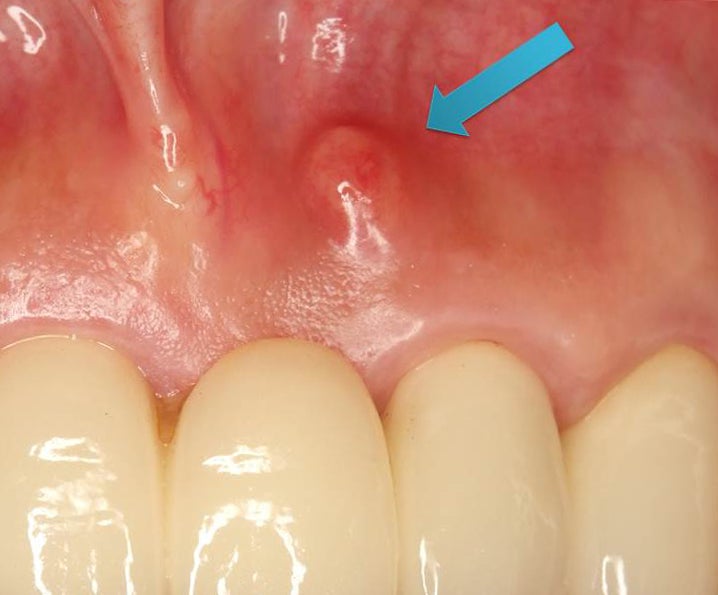

- 根尖性歯周炎:炎症がさらに進行し骨の中まで進行した状態を根尖性歯周炎といいます。歯髄壊死によって歯根の先端が細菌感染し、炎症を起こします。放置すると先端に溜まった膿が歯茎に現れます。(図3)

図3 レントゲン上で撮影すると、根尖部(根の先)にレントゲン透過像が認められるようになり、根尖病変と呼ばれます。主に一度根管治療を行った歯に発症しやすく、症状は「噛むと痛い」「歯茎から膿が出る」「たまに強い痛みを感じる」などです。根尖性歯周炎でも「歯が縦や歯肉の中で割れている」「歯根が溶けて吸収されている」「重度の歯周病で歯を支える骨がない」などの場合は根管治療での改善は難しく、抜歯になる可能性もあります。

主な根管治療の流れ

- ラバーダムの装着を行う。

- 感染歯質の除去:虫歯や歯髄の状態に応じて歯を削っていきます。

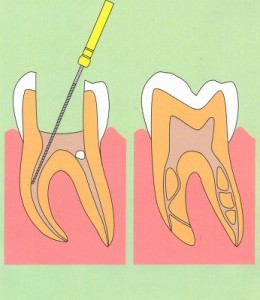

- 歯髄除去:歯の中にある神経や血管を取り除きます。

- 根管拡大:歯の根の部分にある細い管を広げていきます。

- 根管洗浄:根管内の細菌や死んだ組織を洗い流します。

- 貼薬:根管内に消毒や鎮痛のための薬を入れます。

- 根管充填:根管内に最終的な薬を詰めます。

根管充填を行った後、最終的なお薬がしっかり詰まっているか確認のレントゲンを撮影し、根管治療した歯はもろく、折れやすくなるため土台を立て、被せ物の型取りを行います。

神経をとることで生じるデメリット

- 歯が割れやすくなる・脆くなる:神経を取るにあたって、歯を削るため患者様自身の本来の歯が少なくなるため、咬合力に耐えられず、根にヒビが入る歯根破折の可能性が高まります。また神経を取ることで根管内の細かい血管も抜くことになるので歯に栄養が行き届かなくなります。

- 変色する:歯の神経には血管が通っており、神経がなくなると血液が循環しなくなり、コラーゲンが行き渡らないため、その歯だけがほかの歯に比べ黒ずんできます。

- 感染根管になる可能性がある:歯の神経を取ると、歯の神経が持つ免疫力がなくなり、歯の中に細菌感染が起こってしまうと抵抗力が下がり、最悪の場合、骨の中まで細菌感染を起こし、根尖性歯周炎という病気になってしまいます。

- 感覚がなくなる:歯の神経には感覚も含まれていますが、神経を取ってしまうことで感覚もなくなります。被せ物を入れた後、虫歯になったり、異変が生じた際にも気づかない間に症状は悪化してしまうので、注意が必要です。また神経を失ってしまうと噛む力にも鈍感になり、強い力で噛んでしまった場合、歯が割れてしまう可能性もあります。

- 歯根の成長を止めてしまう:歯根が未完成のうちに神経を失うと、その歯の歯根の成長が止まってしまいます。歯根の壁が薄く、咬む力に耐えたれずに、将来的に抜歯になるリスクが高まります。

歯髄保存療法

当院ではなるべく神経を残す治療【歯髄保存療法】を行っております。先程お伝えしたように、歯の神経を一度でも取ってしまうと、その治療した歯はもろく欠けやすくなります。虫歯や外傷で露出した神経を特殊なセメントを用いて残す治療法です。歯髄保存療法は症例に応じて4種類に分類されます。

歯髄保存療法のメリット

- 歯根部分の歯質が脆くならない:根管治療をしないので不必要な歯質を削りません。また根管治療では強い刺激の薬剤を使用しますが、根管治療をしない場合その作用がないため、歯質が弱くならず、歯が壊れてしまうリスクを軽減できます。

- 感覚の温存:歯の神経は感覚の役割を担っている為、神経を失ってしまうと同時に感覚も失うため、歯髄保存療法によってなるべく神経を残すことで、歯の感覚を保ちます。

- 正常な歯根の温存:歯髄を残すことで、幼若永久歯(成長途上の歯)の正常な歯根の成長が可能になります。その結果、歯の寿命が長くなることが予測できます。

歯髄保存療法のデメリット

歯髄保存療法のデメリットは症例が少なく確定診断が難しく、歯を大きく削った場合、残った歯質が少なく被せ物が必要になる場合もあります。

精密根管治療

当院では通常根管治療より精度が高く、MTAや水酸化カルシウムなどを用いた精密根管治療を行っております。精密根管治療では高倍率の顕微鏡下の元、ラバーダム防湿を行い通常の根管治療よりより精度の高い治療を行います。1回の治療時間をしっかり確保するため少ない治療回数で受けることが可能です。

ラバーダムを用いた根管治療

ラバーダムとは

ラバーダムとは歯科治療の際に使われる、ゴム製のシートで細菌を含んだ唾液が患部に入らないよう隔離し、感染予防や治療精度の向上を目的としています。また、唾液以外にも根管治療(根の治療)の際に、薬液が口の中の粘膜に付着したり、根の中を清掃する針状の器具が口の中に落ちたりすることを防いで、治療を安全に進めていくのにも役立ちます。ラバーダムを使用する機会は根管治療に限らず、虫歯治療、コンポジットレジン(詰め物)修復などさまざまなタイミングであります。

ラバーダムを使う目的

- 感染予防:ラバーダムは、治療対象の歯を隔離し、唾液中の細菌などが感染するのを防ぎます。

- 治療精度の向上:隔離されたエリアは乾燥し、歯科医師がより正確に治療を行うことができます。

- 患者の安全確保:ラバーダムは、治療中に使用される小さな器具や薬剤が誤って患者の喉に入るのを防ぎます。

- 治療時間の短縮:ラバーダムによる隔離は、治療中の作業をスムーズに進めるため、全体の治療時間を短縮することができます。

- 術野の防湿・乾燥:口腔内は湿度が高く90%近くあると言われています。現在は、レジンセメント(接着材)の接着力がかなり強力ですが、湿度が高いところで接着操作を行うと接着力が半減することがわかっています。

- 術野の明視と操作性の容易化・術式の合理化:現在では、拡大視野で治療部位に集中して処置を行うためにもラバーダム防湿はとても重要です。

ラバーダムを使用していない治療のリスク

根管治療は感染物を取り除き、根管内を消毒し、しっかりと封鎖する歯科治療です。ラバーダム防湿を行わず根管治療を行った場合、以下のリスクが生じます。

- 感染の拡大:ラバーダムなしでの根管治療は、唾液中の細菌が根管内に入るリスクが高まり、感染物質や細菌が口腔内に拡散するリスクを高めます。ラバーダムは、治療対象の歯を隔離し、感染の拡大を防ぐ役割を果たします。

- 治療の精度の低下:ラバーダムの使用は、治療対象の歯を明確に露出させ、湿度をコントロールします。これにより、根管治療の精度が向上します。根管治療ではマイクロスコープや高倍率ルーペを使用することが多いため、ラバーダムなしでは治療の精度が低下します。

- 患者の不快感と安全性の問題:ラバーダムは、治療中の水や薬剤、または切削片や感染物が患者の喉に入るのを防ぐ役割も果たします。ラバーダムなしでの治療は、患者にとって不快であり、安全性の問題も生じる可能性があります。

- 治療時間の増加:ラバーダムの使用は、根管治療を効率化します。ラバーダムなしでは、治療時間や回数が増える可能性があります。

ラバーダムを使用しない場合、再治療の確率は2本に1本と高いですが、実際日本の歯科医院でのラバーダムの使用率は大変少ないです。ラバーダム防湿を行うことで感染を防ぎ、治療の質を向上させます。

ラバーダムのメリット

- 唾液による術野の湿潤・感染防止

- 除去金属・器具等などの誤飲・誤嚥防止

- 薬液の漏出による口腔粘膜の障害防止

- 術野の明視と操作性の容易化・術式の合理化

- 開口の補助

- 患者・術者の疲労緩和

ラバーダムのデメリット

- ラテックスアレルギーの患者様には使用できない

- 口呼吸の患者様には苦しく感じる

また心理的状態が不安定な患者様にとっては、パニック障害などの問題を引き起こす場合があります。

CTを用いた根管治療

治療前にレントゲン撮影を行います。一般的なレントゲン(パノラマ写真)では2次元的にしか撮影できないため、平面の状態しか判断ができません。根の位置や角度が隠れてしまう可能性もあるため、根管治療を行う際にはCT撮影で3次元的に撮影を行い、あらゆる角度から歯の状態を確認します。

神経が通っている根管は途中で曲がっていたり、複雑に枝分かれしたりと迷路のように入り組んでいます。CTを使えば根管の立体的な形態や走行が確認できるほか、根尖(根っこの先)にできた病変の大きさやその原因も正確に把握できるようになります。さらに、CT画像はレントゲンでは見えない歯の小さなヒビや割れも映し出すことができます。

レーザーを用いた根管治療

当院では根管治療の際、必要に応じてモリタ社のEr:YAGレーザーを使用しております。

洗浄中に洗浄液とレーザーを併用することで、根管内部で微細な泡が発生します。(キャビテーション)発生した繊細な泡(マイクロバブル)の衝撃波によって根管内部を物理的に清掃し、より一層、根管治療の成功率が上がります。機械的切削だけでは感染源の除去が難しい場合に特に有効です。

最後に・・・

歯の神経を1度でもとってしまうと、歯は脆く折れやすくなり、感覚までも失います。またほかの歯に比べ色も変わるので被せ物にする必要があります。なるべく患者様ご自身の歯を残せるよう当院では歯髄保存療法など積極的に行っております。歯でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。