インプラントとは

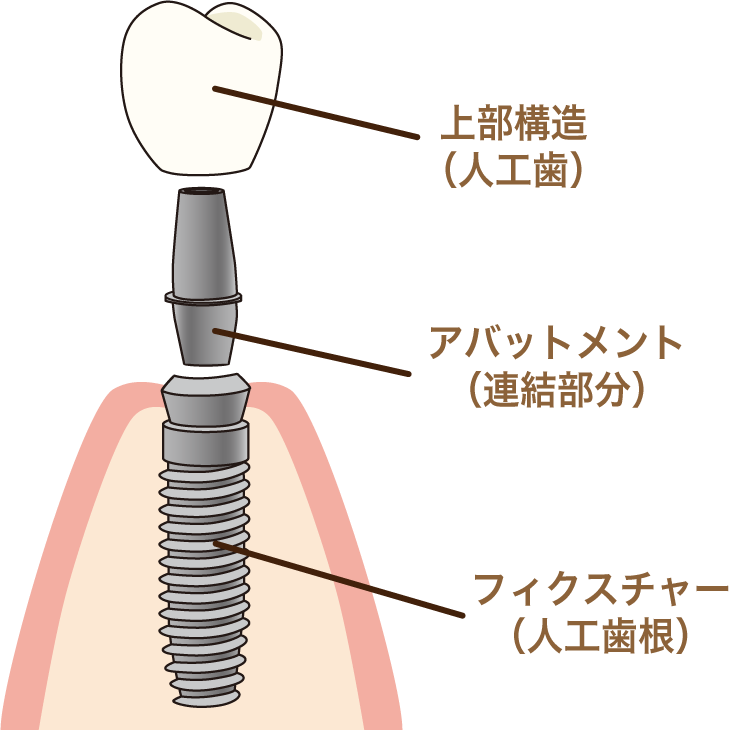

人工の材料、部品を体に入れることの総称です。歯科では、歯が無くなった顎の骨(顎骨)に体になじみやすい材料(生体材料)で作られた歯の根の一部、あるいは全部を埋め込み、それを土台にしてセラミックなどで作った人工歯を取り付けたものです。一般には人工歯根(正式には口腔インプラントあるいは歯科インプラント)、単にインプラントといいます。基本的には三つのパーツからできています。顎の骨の中に埋め込まれる部分。歯根部(インプラント体)、インプラント体の上に取り付けられる支台部(アバットメント)、歯の部分になる人工歯(上部構造)から構成されています。インプラント体はチタンまたはチタン合金です。大きさは直径が3~5mm、長さは6~18mmです。アバットメント(インプラント体の上に取り付ける支台歯)の材質はチタン、チタン合金、ジルコニアなどです。上部構造(人工歯)の材料はレジン(プラスチック)、セラミック(陶器)、セラミックとレジンを混ぜたハイブリッドセラミック、金合金など様々なものがあります。

インプラントのメリット

①残存歯(残っている自分の歯)を傷つけずに済む

・「ブリッジ」と呼ばれる治療方法は、なくなってしまった歯の両隣の健康な歯を削り、これを「支台歯」として人工歯を固定します。

・「部分入れ歯」の場合も、歯にバネ(金属の部分)をかける為、歯を少し削ることになります。

・一方で、インプラントは土台の骨に独立して埋め込まれるので、残っている歯を削る必要がありません。

・健康な自分の歯は、一度削ってしまえばもう元には戻せません。しかしインプラント治療ならそんな心配はありません。

②骨吸収の進行を遅らせることができる

・ 人間の骨は刺激を与えられなくなると、もろくなったり、分解されて他の細胞の材料になったりしてしまいます(骨吸収)。

・ブリッジや入れ歯は骨とは直接繋がっていないです。なので食事をしていても噛む力が顎の骨に伝わりません。すると歯のない部分で骨吸収が起こってしまい、骨が痩せていってしまうのです。

・インプラントの場合は骨に直接噛む力が伝わるので、ブリッジや入れ歯の場合に比べて骨を長持ちさせることができます。長生きをし、いつまでも自分の口でお食事をしたりしたい方にとってこれは大きなメリットであるといえます。

③自然な食感で噛めるので、食事をより楽しめる

・ インプラントは安定感がすごく高く、食べ物を噛むときの食感など、自分の歯(天然歯)で食べた時とほぼ同じです。

・部分入れ歯や総入れ歯はお口の中で安定しにくいものなので、どうしても噛む力が弱くなったり、硬いものが噛めなかったり、食事中にずれたり、外れたりすることもあります。

・せっかくの美味しい料理が「入れ歯がずれたり、外れたりしたら嫌だからゆっくり噛もう」などと考えながら食べるのは、楽しいものではありません。

インプラントならこうした不安にわずらわさずに食べることに集中でき、自身の歯と同じように食事をより楽しむことができます。

④見た目を気にせずに話したり、笑ったりできる

・ 部分入れ歯の場合、装着時にどうしてもバネが目立ちます。

そのため大きな口を開けて話したり、笑ったりすることをためらう方、笑う時に手を口元に持っていったりする方もいます。

しかしインプラントには入れ歯のようなバネはなく、基本的にセラミックなどの自然の歯に近い見た目の材料を使うため、見た目にほとんど違和感がなく一般の方がみると天然歯とほとんど見分けがつきません。話すことも、笑うことも、食べることも、人生を楽しむためには必要不可欠です。そこでストレスを感じずに済むというのは、大きなメリットといえるでしょう。

⑤正常な噛み合わせのバランスがとれる

・体全体で見れば歯は小さな部位ですが、実は体全身のバランスに深く関わっています。そのため左右の噛む力が違うと、体全体の左右のバランスが崩れ、肩こりや頭痛、顔の歪みなどにもつながります。インプラントは自然の歯に近い力で噛めるため、左右の噛み合わせのバランスを整えることができます。

インプラントのデメリット

①インプラントがくっつかずに脱落してしまう場合がある

・インプラント治療は、人工物と骨を直接結合させる治療です。そのため体がインプラントを「異物」と判断し、拒絶した場合、インプラントがくっつかずに外れてしまうことがあります。インプラントが正しく骨と結合する確率は平均で98〜 99%。インプラントの材質や品質、患者様の体質や歯科医師の技術などによって結合の可否は変わってくるものの、少なくとも100%ではありません。

・インプラント治療は、人工物と骨を直接結合させる治療です。そのため体がインプラントを「異物」と判断し、拒絶した場合、インプラントがくっつかずに外れてしまうことがあります。インプラントが正しく骨と結合する確率は平均で98〜 99%。インプラントの材質や品質、患者様の体質や歯科医師の技術などによって結合の可否は変わってくるものの、少なくとも100%ではありません。

②外科処置だからこそのリスクがある

・インプラント治療は、歯ぐきを切り開いたり(切開)、縫合したり、人工物であるインプラントを埋め込んだりと、立派な外科処置です。

全ての外科処置には想定外のリスクがつきもので、それはインプラント治療も同様です。例えば想定外の事態が起きて器具で血管や神経を傷つけたり、顎の骨を突き破って頬の下にある「上顎洞」を傷つけてしまったりすると、術中の出血のほか、術後の痛み、腫れ、出血、しびれ、傷の化膿などの合併症を引き起こすおそれがあります。原因としては治療計画の段階で、骨格や血管、神経などの位置を把握できていないケース、手術室や器具などの消毒が不十分なケース、患者様に正しい歯磨きの指導を行えていないケースが考えられます。

③術後に周辺の骨がなくなってしまう場合がある

・「辺縁骨吸収」と言って、インプラント治療の術後にインプラント周辺の骨がなくなってしまう場合があります。原因としては、術中の外傷や度重なる再手術、インプラントを深く埋め込みすぎた場合などが挙げられています。このほか、次に紹介する「インプラント周囲炎」がもととなって、骨がなくなるケースもあります。

④「インプラント周囲炎」になる場合がある

・もし「インプラントは一生もの。歯磨きもいらない」と考えているのであれば、大きな間違いです。インプラントは天然の歯に比べて細菌が繁殖しやすく、メンテナンスを怠ると周辺に歯周病菌が増殖し、歯肉炎や歯周病が発症してしまいます。事実、日本歯周病学会の調査によれば、インプラント治療を受けた患者様の約30%にインプラント周囲粘膜炎(歯肉炎)が発症しており、約10%にインプラント周囲炎(歯周病、歯槽膿漏)が発症していることがわかっています。インプラント周囲炎の大きな原因の一つは、患者様自身が歯磨きやデンタルフロスによるセルフケアを怠ることですが、残念ながらセルフケアだけでこの病気を予防することはできません。そのため歯科医院側がリコール(定期検診)システムを確立しておらず、プロケア(歯科医院にて行うケア)を行えていないことも原因と言えます。

インプラントのお手入れ方法

ご自身でのケアとプロによるメンテナンスの両方が重要です。

①ご自身でのお手入れ(セルフケア)

- インプラントは通常の歯よりも入念なお手入れが必要です。

- 歯ブラシを使って、通常の歯と同じように磨いてください。歯肉との境目を特に注意して磨いてください。

- 電動歯ブラシでも効果的にクリーニングできます。信頼できるメーカーのものを正しく使用してください。

- 歯間ブラシやデンタルフロスを用いて、歯とインプラントの間、インプラント同士の間の部分もよく磨いてください。

- インプラントの根元の部分や義歯を支えるインプラントの周りなどの細かい部分はタフトブラシも効果的です。

- 歯磨剤は通常必要ありませんが、併用しても大丈夫です。

- 洗口剤は薬用成分のあるものとないもの、アルコールを含むものと含まないものなど種類がありますので、ご自分に合ったものを選んでください。また歯科医院にてご相談ください。

②プロによるお手入れ(プロフェッショナルケア)

- 一度治療が終了しても、良好な状態を保つために定期的なメンテナンス(定期健診)が必要です。

- 歯科医院でのクリーニングでは、専用の器具を使ってインプラント周囲の歯垢や歯石を丁寧に取り除きます。

- 歯科衛生士によるプロフェッショナルケアで、患者さん自身のお掃除だけでは行き届かない部分のクリーニングを行います。

- 歯科医師の指示に従って、適切な清掃指導を受けられます。

インプラントの寿命を延ばすために、ご自身のお手入れとプロのメンテナンスをバランスよく行ってくださいね!

手術法

インプラントの基本的な手術方法は?

術式には大きく二つに分けられます。手術を1回だけ行う1回法と、手術を2回に分けて行う2回法があります。

1回法

インプラント体を埋める部位の粘膜を切開して骨を露出させ、ドリルで穴を開けワンピースインプラントを埋め込みます。ツーピースインプラントの場合にはインプラント体を埋め込み、同時にアバットメントを連結します。

2回法

1回法と同じようにしてインプラント体を埋め込んだ後、上部の穴にカバーを付けます。切開した粘膜を糸で縫い合わせて1回目の手術は終了です。インプラント体と骨が結合するまで3~6カ月程度かかります(治癒期間)。2回目の手術はカバーの上の粘膜を切開して、カバーを除去後仮のアバットメント(ヒーリングアバットメント)を連結します。粘膜の治癒を2~3週間待って、本物のアバットメントを連結します。骨の量が十分にあり硬い場合には1回法でも問題はありませんが、骨の量が少なく骨移植が必要だったり骨が軟らかい場合には2回法が行われます。

インプラント治療の流れ

(1)初診

口の中の状態を診査し、顎骨の全体像を大まかに把握するためにエックス線撮影、歯やかみ合わせなどをみるための模型を作るために口の中の型をとります。

(2)インフォームドコンセント(説明と同意)

カンファレンス結果を説明し、患者様の同意を得られたら次のステップに移ります。患者様が納得するまで何度でも説明いたします。

(3)検査・診断と術前

このステップで重要な検査はCT撮影(コンピューターの断面撮影のこと)になります。CTによりインプラント体を埋め込むのに必要な骨の量が不足していると診断された時には骨移植などをインプラントを埋入する前に行うことになります。また必要に応じて抜歯、歯周病や残っている歯などの検査・診断を行います。

(4)治療計画の立案

最終的なインプラント治療の計画をたてます。

(5)インフォームドコンセント(説明・同意)

全ての準備ができたら、一次手術を中心にインフォームドコンセントが行われます。この時のインフォームドコンセントが一番重要で、患者さんが疑問に思ったことを隠さず話してもらいます。内容は次のようになります。

・麻酔法、術式、術後の管理、術後の経過、合併症など手術に関すること。

・上部構造の種類、上部構造を装着した時の審美性、発音など人工歯(上部構造)に関すること。

・治療の総額、メインテナンス料、トラブルが発生した時の料金、など治療費に関すること。

以上などの説明が終わり納得したら、同意書に記入してもらいます。

(6)一次手術、次に二次手術を行います。

二次手術前にもインフォームドコンセントを行い、同意書に記入してもらいます。この時も疑問に思ったことを何でもおっしゃってください。

(7)人工歯(上部構造)の製作・装着をします。

(8)人工歯(上部構造)を装着したら、メインテナンスの開始です。

インプラント手術と人工歯(上部構造)の製作・装着について

基本的な術式である2回法を実際例で説明します。

①インプラント体埋入手術(一次手術)

ステップ 1:麻酔をかける

一次手術では、埋め込むインプラント体の本数にもよりますが、麻酔の効果が効くまで時間がかかる為1本の場合ですと手術時間が一時間程度かかります。

ステップ 2:粘膜骨膜を切開する

粘膜骨膜を切開して、インプラント体埋入部位の顎骨を露出させます。

ステップ 3:ドリルで骨に穴を開ける

インプラント体を埋める位置にドリルで必要な深さまで穴を開け、インプラント体の直径に調整します。

ステップ 4:インプラント体を埋める

専用の器具を使ってインプラント体を穴に埋め、インプラント体の上部の穴にカバーを付けます。

ステップ 5:切開したところを縫合する

②一次手術後の経過

インプラント体を埋入した場合には、抗菌剤、痛み止め、うがい薬等処方されます。腫れは手術後2日目から3日目がピークで、その後は徐々に収まってきます。痛みは通常抜歯後より軽く、1日半位です。粘膜や顎骨に炎症がない健康なところに手術をするため、化膿することはほとんどありません。糸は7~10日で抜糸します。女性の場合、術後2・3日して手術部相当の皮膚に暗紫色の内出血班が生じることがありますが、1~2週間で消えます。

③治癒期間

インプラント体が骨とオッセオインテグレーションするまでの期間(治癒期間)は骨の状態(硬さの程度)やインプラント体を埋入した時の初期固定の状態によって異なりますが、一般的には平均6カ月くらいかかります。

④アバットメント連結手術(二次手術)

ステップ 1:二次手術は一次手術と異なり手術侵襲が小さいため、局所麻酔だけで行います。

ステップ 2:粘膜骨膜を切開し、カバースクリュー上の粘膜を円筒状に切除します。

ステップ 3:カバースクリューを除去します。

ステップ 4:インプラント体上部の周囲骨を調整する。

ステップ 5:仮のアバットメント(ヒーリングアバットメント)を連結後、切開したところを縫合します。

二次手術後は一次手術に比べ侵襲は少ないため、腫れや痛みも軽く、抗菌剤と痛み止め、うがい薬が処方されます。

⑤最終のアバットメントに交換する

アバットメント周囲の粘膜の傷が治ったら(おおよそ1か月前後)、最終のアバットメントに交換します。

⑥上部構造の作製と装着をする

仮の上部構造(人工歯)をつくるための型取りを行います。仮の上部構造(人工歯)を装着してかみ合わせ、歯の形、審美性などを見て、問題があれば修正し、最終の上部構造(人工歯)を製作する際の参考にします。最終上部構造(人工歯)を装着し、かみ合わせを慎重に調整して治療は終了します。

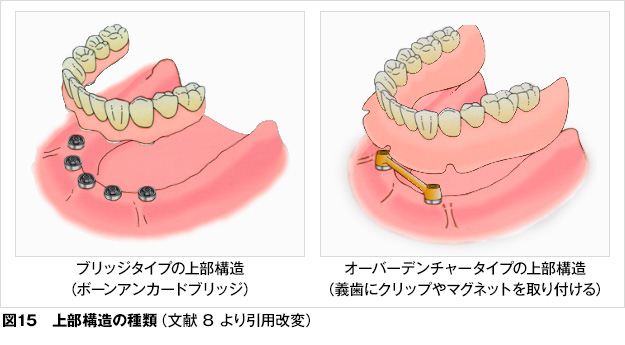

1)上部構造の種類

歯が全くない(無歯顎)場合、上部構造(人工歯)にはブリッジタイプ(ボーンアンガードブリッジ)とインプラントを利用した義歯(オーバーデンチャー)があります(図15)。インプラント体が4本以上埋め込まれた場合にはブリッジ、それ以下の場合にはオーバーデンチャーになります。ただし、費用を抑える場合や高齢者などにおいて手術侵襲をできるだけ小さくする必要がある時には、オーバーデンチャーが選ばれます。部分的に歯がない場合の多くはブリッジタイプですが、最近オーバーデンチャータイプも装着されるようになりました。

2)上部構造の止め方(固定法)

固定法には二通りあります(図16)

① ねじで固定する方法(スクリュー固定)

→上部構造(人工歯)のかむ面(咬合面)に開けてある穴を通してねじでアバットメントに固定します。上部構造(人工歯)の一部が欠けた時やインプラントの状態に問題が生じた時などに取り外して修理や診査ができますが、上部構造(人工歯)にねじが通る穴が開くために見た目が悪いといった欠点があります。

② セメントで固定する方法(セメント固定)

→ブリッジなどを装着する時などに用いるセメントで固定します。ねじを用いないため見た目はよいのですが、基本的には取り外しができないので修理やインプラントの診査、メインテナンスなどができない欠点があります。

インプラント治療に必要な検査

治療に当たっては種々な検査が行われますが、特に重要と思われることについて挙げます。

①CT検査

インプラント治療はインプラント体を顎骨に埋め込むため、顎骨の状態を三次元的に正確に把握する必要があります。 CTは多方向からX線を照射してコンピューターで画像解析ができるため三次元的な診断ができます。手術後の神経麻痺などのトラブルを防ぐためにも必要な検査です。

②歯周病の検査

インプラントは自分の歯の歯ぐき(歯肉)で起きる歯周病と同じような症状を示す「インプラント周囲炎」にかかりやすいといわれています。いずれも歯周病菌が関与しているため、歯周病の治療をしないでインプラント治療を行うとインプラント周囲炎を起こしやすくなるため、治療前に歯周病の状態を診査する必要があります。

当院で取り扱っているインプラントの種類

歯科インプラントにはさまざまな種類がありますが、当院では、世界70ヶ国以上、500万人以上の患者さんが受けている世界インプラント市場トップクラス、ストローマンを使用しています。ストローマンは1300万本以上のストローマンインプラントが治療に使用されていて、長年の研究開発による良質なインプラントが信頼されていることの表れともいえます。また、万が一インプラントにトラブルがあった場合でも、多くの歯科医院でストローマンインプラントが取り扱われているため、世界中の歯科医院で対応可能であるというメリットもあります。日本国内でも多くの歯科医院でストローマンインプラントが使用されています。転勤や引越しの可能性があるという人でも、転居先で適切な対応が受けられます。

インプラント治療のQ&A

Qインプラントの種類はどのくらいありますか。

A 現在、我が国では20数種類のインプラントが販売されています。インプラントにはインプラント体とアバットメントが一体化したワンピースタイプとインプラント体にアバットメントを連結するツーピースタイプがあります(図3)。また、インプラント体の形状はスクリュー(ネジ状)タイプとシリンダー(円筒形)タイプがあります(図4)。スクリュータイプの方がオッセオインテグレーションを獲得する際に重要となる初期固定(インプラント体を埋入した時に骨により固定されること)を得られやすいことと、かむ力を周囲の骨に分散することができる点から多くのインプラントで採用されています。現在、骨との結合をより速く、確実に得る目的でインプラント体に様々な表面処理が行われています。

Q インプラントと自分の歯(天然歯)の違いは?

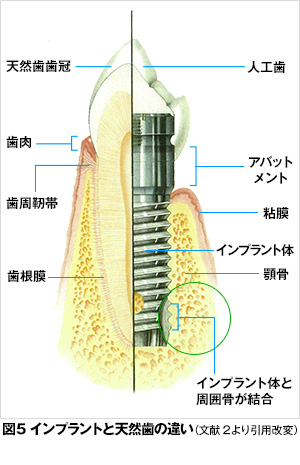

A インプラント体と周りの骨とは隙間がなく、くっついた状態です。一方、天然歯の歯根の周りにはクッションの役割を担う(歯根膜)組織があります(図5)。そのため、噛むと歯はわずかに沈み込みます。またこの中には、噛んだ時にかかる圧力を鋭敏に感知して、噛む力をコントロールするためのセンサー(受容器)もあります。インプラントにはこのようなクッションもセンサーもないです。骨の弾力によるほんの僅かな沈み込みしか生じません。噛む力はあごの骨の周りの骨膜、噛むための筋肉、顎の関節などにあるセンサーによってコントロールされますが、歯根膜にあるセンサーに比べ「感度」が劣るため、噛み合わせには十分に注意する必要があります。 また、インプラントの周りの粘膜(歯の場合は歯肉)は天然歯と異なっています。天然歯では、歯肉はエナメル質と付着上皮と呼ばれる部分で、その下の結合組織はセメント質と結合し、細菌などが容易に侵入できないようになっています。インプラントにはそのような構造はなく、細菌は容易にインプラントと粘膜の間に侵入します。そのため、歯ブラシによる清掃が重要となります。

Q 年齢制限はありますか

A 成長発育中の子供には基本的にはインプラント治療はしません。現在のインプラントは骨と結合するため顎骨の発育に伴って骨の中に埋没してしまうからです。一般に女性は18歳、男性は20歳くらいになると骨の成長が止まるのでそれ以降に治療を始めるのがよいと言えます。インプラント治療は歯がなくなる40歳後半から60歳代が中心となりますが、高齢者でも抜歯などの手術を受けられる健康状態であれば可能です。

Q 持病(全身疾患)を抱えている人は治療を受けられますか

A 手術が伴うため誰でも受けられるというわけにはいきません。心疾患などで症状が重い人や安定していない人は難しくなります。国民病として問題となっている糖尿病患者は、手術後の傷の治りが悪くなり、感染の危険性が増します。また、骨を作る細胞の機能や数が低下して骨結合ができなくなる恐れがあり、治療後にはインプラント周囲炎を起こしやすくなります。血糖値がコントロールされていない人ではコントロールされるまで治療は延期する必要があります。 50歳以降の女性に多い骨粗しょう症は、骨が軟らかいより硬い方が臨床成績がよいため、リスク因子となりますが、インプラント体の埋入方法や骨結合しやすいとされているインプラント体の使用などにより対処できます。しかし、患者が予防薬あるいは治療薬としてビスホスフォネート製剤を使用している場合は、手術後に顎骨の壊死に至ることがあるので注意が必要です。投薬の種類や期間などによっては治療可能ですので、主治医に相談することが重要です。

Q 金属アレルギーがあると治療は受けられませんか

A インプラント治療には色々な金属が使われます。インプラント体はチタンが使われます。チタンは金属アレルギーを起こさないと言われた時期もありましたが、まれに人によってはアレルギーを起こすようです。特に他の金属に対してアレルギーのある人はチタンに対しても起こす可能性が高いためパッチテストや血液による検査を受けておいた方が良いと考えます。

Q喫煙はインプラント治療にとってリスクになりますか

A 喫煙により粘膜の血液の流れが悪くなって、傷の治りや骨を作る細胞の増殖や分化に影響し骨の治癒が遅れたりします。内外の論文でも喫煙者と非喫煙者では失敗率が喫煙者の方が高いと報告されています。また、喫煙は手術の結果に影響を与えるだけではなく、治療終了後の経過にも影響を及ぼすので、禁煙をメインテナンス期間に入っても続ける必要があります。

Q 顎骨に十分な骨がないとインプラント治療はできないのでしょうか。

A 長年の義歯の装着により顎骨が痩せてしまったり、抜歯後放置していたため顎骨が吸収したり、腫瘍などのため顎骨の一部を失った患者さんでは、インプラント体を埋め込むのに必要な骨が不足していることがあります。そのような場合には足りない骨を補う「骨造成」が必要になります。それには、骨移植法、骨再生誘導法(GBR法)、上顎洞底挙上法(サイナスリフト)、などがあります。骨移植法は下あごの後方などから骨を採取し、インプラント体を埋め込む予定部位へ移植する方法です(図 9)。自家骨移植では移植骨を採取するための手術が必要となりますが、それを避けるには人工骨を用いる方法もあります。 GBR法は骨造成が必要な部位に特殊な薄い膜(遮断膜)を置いて周囲粘膜が侵入しない空間を確保して骨の再生を図る方法です(図10)。サイナスリフトは、上顎の臼歯部において上顎洞という空洞までの骨が不足している場合に行われる方法で(図 11)、上顎洞の底の粘膜(上顎洞粘膜)を持ち上げてできた空洞に自家骨あるいは人工骨を移植する方法です。インプラント体1本分の上顎洞底の粘膜を持ち上げるソケットリフトもあります。骨造成法を用いた場合、移植骨が定着するまで4~6カ月かかるためインプラント治療が終了するまでには時間がかかりますし、費用も20~40万円ほど余分にかかります。

まとめ

インプラント治療は、トラブルの多い治療のような風潮がありますが、慎重に行えばブリッジなどの通常の治療よりも機能改善は優れており、残存率が高い治療であることは確かと言えます。担当医と十分に相談して、納得した上で治療を受けるようにして下さい。 生活レベルの向上に伴い、利便性や快適性さらには審美性を求める風潮が広まる中で、それらの要望に応えられる治療と言えます。