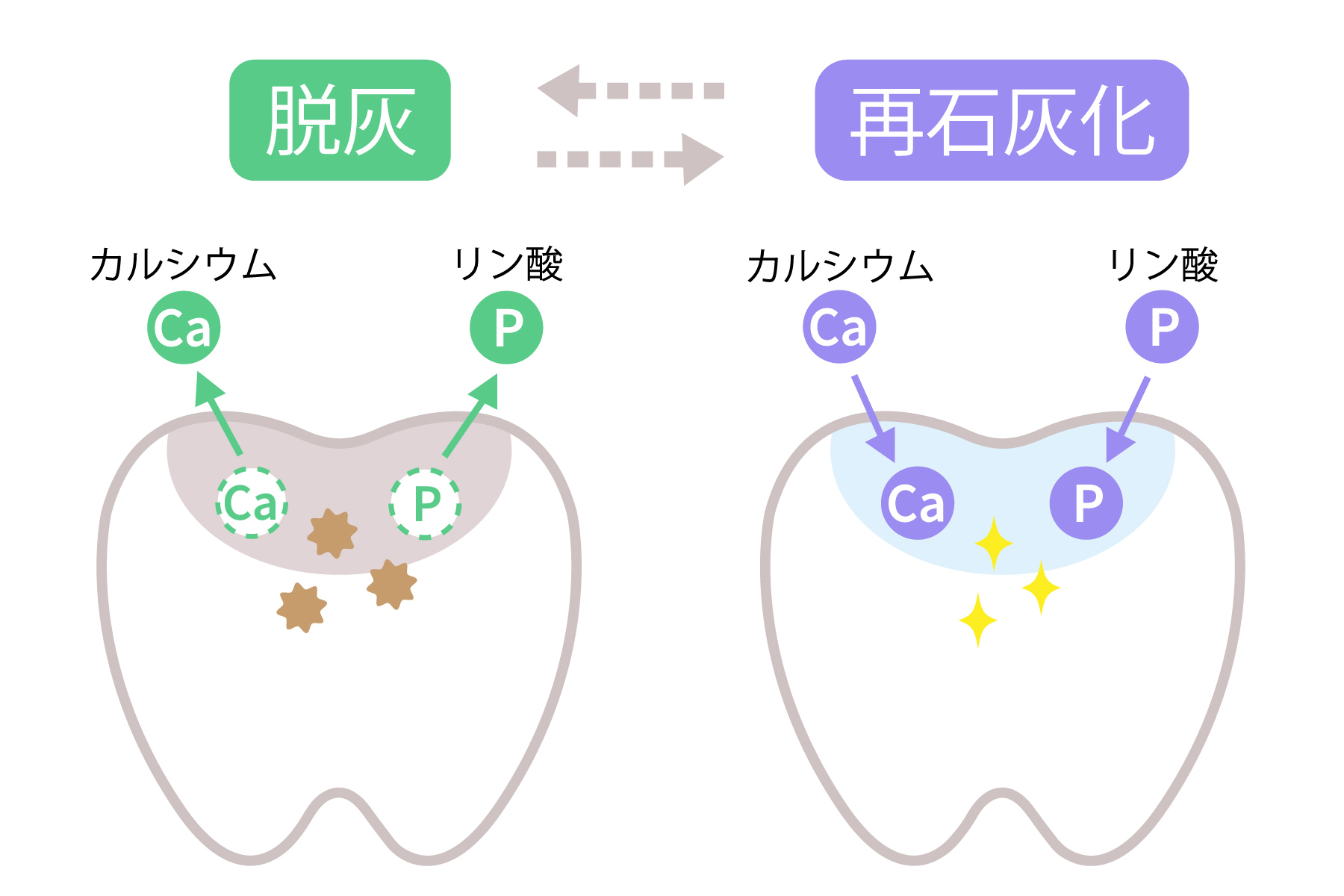

脱灰と再石灰化とは

口腔内は、通常「中性」に保たれていますが食事をするたびに、口内の虫歯菌が食べ物の糖分を栄養として酸を生成します。この酸によって、歯の表面のエナメル質からカルシウムやリン酸が溶け出す現象が「脱灰」といいます。唾液にはカルシウムやリン酸、フッ素が歯のエナメル質が含まれており、口腔内のpH値(酸性度)を是正し、酸によるエナメル質の溶解を防ぐ役割を果たす役割があり、取り込まれることでエナメル質が修復され「再石灰化」という状態になります。虫歯菌であるミュータンスには「口の中にある糖質を乳酸に変える働き」を持っていて、口腔内を酸性に変えてしまいます。歯の表面には「エナメル質」という層がありますが、エナメル質は「pH5.5以下の酸性」で溶けはじめます。口腔内は常に脱灰と再石灰化を繰り返しており、このサイクルが乱れた時や、また歯垢(プラーク)には1mgの中の生息割合が高いほど虫歯のリスクが高くなります。

脱灰をより詳しく

エナメル質を構成しているのは「ハイドロキシアパタイト」と呼ばれる物質です。リン酸カルシウムの一種で、主に

・カルシウム

・リン酸

・水酸基

の3つの構成要素からできています。口の中が「pH5.5以下の酸性」になると、ハイドロキシアパタイトを構成する「カルシウム」と「リン酸」が唾液の中に溶けていきます。水に溶けた状態を、それぞれ「カルシウムイオン」「リン酸イオン」と呼び、このように、エナメル質のカルシウムとリン酸が溶けだすことを「脱灰(だっかい)」といいます。

再石灰化のメカニズム

唾液には溶かしきれないほどの「カルシウムイオン」「リン酸イオン」を含む複数のイオンが含まれており、 この状態を「カルシウムイオン・リン酸イオンを過飽和に含んでいる」と表現します。過飽和状態の「カルシウムイオン」「リン酸イオン」は、エナメル質の中に戻って、再び「カルシウム」「リン酸」になるわけです。これが「再石灰化」のメカニズムです。

脱灰と再石灰化のサイクル

通常私たちの口腔内は唾液によって中性に保たれていますが、食事をすることで、食後20分ほどで口腔内細菌の活動により。一気に酸性に傾きます。

口腔内が酸性になると同時に脱灰が始まっていきます。しかし、その後唾液の中和作用によって口腔内はもとの中性の状態に戻り再石灰化が開始されます。再石灰化にかかる時間は、脱灰の程度によってばらつきがありますが大体30~40分が目安となり、この間に再度飲食物(お茶や水など糖分の含まれない飲食物は除く)を摂取しないように注意しましょう。また図のグラフの角度は、食事内容によって変わってきます。虫歯菌のエサとなる糖分の多い飲食物を摂取したり、酸性の飲食物(酸っぱいものや炭酸飲料水など)を摂取したりすると、大きく酸性に傾きます。より強い酸で溶かされた歯は、脱灰の程度が大きいので、しっかりと再石灰化するまでにも時間がかかります。

再石灰化が脱灰よりも遅くなると・・・

虫歯が進行する

再石灰化が遅れると、エナメル質が十分に修復されず、むし歯の進行を許してしまいます。たとえば、酸性飲料や糖分の多い食べ物を頻繁に摂取すると、脱灰が促進されます。この状態が続くと、再石灰化が追いつかず、エナメル質の穴が広がり、むし歯が深刻化します。

歯の構造の脆弱化

再石灰化が遅れると、歯の構造全体が弱くなります。エナメル質が失われることで、歯が脆くなり、ひび割れや欠けが発生しやすくなります。たとえば、硬い食べ物を噛んだときに歯が欠けたり、ひびが入ったりするリスクが高まります。

審美的な問題

脱灰が進行すると、写真のように歯の表面に白い斑点や黄ばみが現れ、見た目にも影響を及ぼします。再石灰化が追いつかない場合、これらの斑点が消えることはなく、歯の美しさが損なわれます。たとえば、笑ったときに見える前歯に白い斑点があると、自信を失う原因になることもあるでしょう。

歯の再石灰化を促すには

しっかり歯の汚れを落とす

歯垢(プラーク)の中に含まれる細菌の出す毒素によって脱灰が行われるため、まずはその原因となる歯垢(プラーク)をしっかり落とすことが大切です。起床後すぐと毎食後に歯ブラシでしっかりと磨くことでほとんどの汚れは落とせますが、歯のあいだに歯ブラシの毛先を当てるのは難しいので、デンタルフロスや磨きにくいところはタフトブラシ(先端が細い歯ブラシ)を併用しましょう。歯垢が長期間とりきれなかった場合やがて石灰化して「歯石」に変化します。歯石になってしまうと歯ブラシではなかなか取れなくなるため、定期的に歯科検診も行いましょう。

フッ素配合の歯磨き粉を使用する

虫歯の原因となる菌はプラークという細菌の集合体の中に潜んでいます。歯の表面にプラークが長く付着していると、虫歯菌が多くの酸をつくり出し、脱灰を優位にさせ虫歯の原因になります。そのため、毎食後に歯磨きを行うことで脱灰を予防し、またフッ素入りの歯磨き粉を使用することでより再石灰化を促進させることができます。歯磨きを行う際はフッ素入り歯磨き粉を使用し、図のように歯に対して垂直に寝かし、5mmずつ歯ブラシを動かすようにしましょう。

バランスの取れた食事と規則正しい生活

再石灰化を促すためには、バランスのとれた食品を摂取することが重要です。カルシウム(チーズ、牛乳、小魚、小松菜、大豆、納豆)やタンパク質(乳製品、牛乳、卵、大豆、納豆)、ビタミンD(キノコ類、鮭)は歯の再石灰化の促進や調整を。またカルシウムの吸収をよくする効果があります。他にも緑黄色野菜(ブロッコリー、ほうれん草)やナッツ類(アーモンド、クルミ)はミネラルを豊富に含んでいます。

しかし規則正しく食事を行っているつもりでも、頻繁に間食を行ったり、早食いをすると虫歯菌が酸をつくり出す機会が増えたり、唾液が十分に分泌されなくなるため、再石灰化の時間が短くなり脱灰が進む原因になるため要注意です。また飲料も間食に含まれます。食後や歯ブラシ後に糖分や炭酸の含んだ飲料を摂取することで、再び脱灰が進行します。食事以外での水分摂取を行う際は水やお茶などを当分を含んでいないものを飲むようにしましょう。

唾液の分泌を促進

唾液には口腔内のpHを中和し、再石灰化を助けるなど図のようなさまざまな重要な働きがあります。唾液の分泌を促進するためには、以下の方法が効果的です。

- キシリトールガムを噛む:キシリトールは野菜や果物の中にも含まれている天然の甘味料で、むし歯の原因菌となるミュータンス菌の作用を弱める効果や酸の生成を阻害、生成している酸の中和、歯垢(プラーク)を付着しにくくする、歯の再石灰化を促進するなどの働きがあります。

- 水分補給:十分な水分補給を心がけ、口の中を常に潤しておくことが大切です。たとえば、目安として1日に約8杯の水を飲むことで、唾液の分泌が保たれやすくなります。

こちらのコラムで唾液について詳しくご説明しているので併せてご覧ください。

酸性飲料や糖分の摂取を控える

酸性飲料や糖分の多い食品は脱灰を促進し、再石灰化を妨げます。これらを控えることで、歯の健康を保つことができます。たとえば、炭酸飲料やジュースの摂取を控え、水やお茶などを選ぶようにしましょう。また、間食の頻度を減らし、食事と食事の間隔を空けることで、再石灰化の時間を確保できます。

定期的な歯科検診

歯科検診では、歯の健康状態を踏まえた専門的なケアを受けることができます。たとえば、口腔内の健康チェック、歯のクリーニング、フッ素塗布などです。3ヶ月に1回のペースで歯科検診を受けることで、初期のむし歯やエナメル質の損傷を早期に発見し、対処できます。ご自宅でもフッ素配合の歯磨き粉の使用することでエナメル質が強化されますが、市販の歯磨き粉は歯科医院で行うフッ素塗布よりも濃度が低いフッ素を使用するため、効果は限定的です。

再石灰化を促すフッ素の働き

歯の再石灰化を促す方法の1つとしてフッ素配合の歯磨き粉の使用が推奨されています。フッ素には「脱灰抑制作用」「再石灰化促進作用」「酸生成抑制」という3つの働きがあります。

脱灰抑制作用

歯の表面は「エナメル質」という硬い層で覆われていますが、食事から受ける酸や虫歯菌が産出するプラーク(歯垢)により溶けやすくなります。フッ素の成分をエナメル質に塗布することで歯質の密度がアップし、酸化しにくい強い歯を作るお手伝いをします。

再石灰化促進作用

食事をするとお口の中は酸性になり、歯の表面組織からカルシウムやリンが溶出して、自己修復機能を虫歯へと変化する作用が上回ると、虫歯が進行しますが唾液の成分の働きや歯磨き・うがいなどの効果で脱灰し続けることなく修復され再石灰化する仕組みになっています。しかしこの自然なサイクルが追い付かず、常に脱灰したままの状態を繰り返すことで元に戻らなくなった状態が「虫歯」です。フッ素にはこの再石灰化を促進し、エナメル質が虫歯になることを防ぎながら、初期虫歯を自己修復する効果が期待できます。これらの効果が相乗効果となって、虫歯になるのを予防します。

酸産生抑制

歯みがきができずに歯の表面にむし歯菌が産出するプラーク(歯垢)は付いたままになっていると、ミュータンス菌などの虫歯の原因菌が増殖と酸の産出を継続し、虫歯をどんどん大きくしてしまいます。フッ素には虫歯の原因菌の活動を抑制する効果があるとされており、塗布していない歯よりも脱灰のリスクを抑えることができると考えられています。

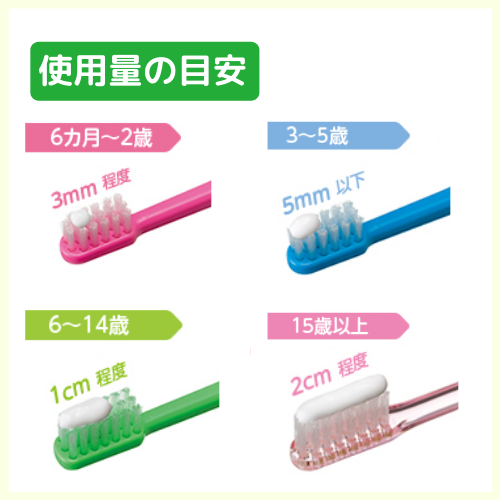

フッ素が含まれている歯磨き粉の使用方法

フッ素を含んでいる歯磨き粉の使用タイミングは個人差はありますが、乳歯が生えてきた段階からフッ素を使ってむし歯予防していく事が推奨されています。またフッ素入り歯磨き粉を使用する場合は図のように年齢に応じたフッ素の濃度や、歯磨き1回分の目安の量が決められています。

フッ素入り歯磨き粉の選び方

- 年齢に応じたフッ素濃度

3~5歳までのお子様には900~1000ppm、6歳からそれ以上のお子様には1400~1500ppm程度のフッ素濃度の歯磨き粉が推奨されています。

- うがいが上手にできるか

水を口に含んで頬を動かす「ぶくぶくうがい」が上手にできる年齢は、個人差があります。ペースト状の歯磨き粉は発泡剤が含まれているものが多く、ぶくぶくうがいが上手にできないお子様に使用すると、「口が泡だらけで気持ちが悪い」と感じてしまうかもしれません。まだぶくぶくうがいが上手にできないお子様には吐き出しやうがいの必要がない泡やスプレー、ジェルタイプのフッ素入り歯磨き粉を使うことがおすすめです。うがいが上手にできるようになったら、1回だけ軽くうがいを行いましょう。

歯磨き粉以外のフッ素含有アイテム

【ライオン Check-Up gel(チェックアップ ジェル)医薬部外品】

こちらのチェックアップシリーズはフレーバーによってフッ素濃度が違うジェル状タイプのものです。

乳歯時期のお子様はバナナ、乳歯と永久歯の混合歯列時期にはピーチ、グレープ、レモンティーからお好きなフレーバー、15歳以上のお子様や大人にはミントと使い分けることができ、

ブラッシング後に塗り広げ、少量(15ml)の水で1回だけ軽くすすぎます。ソフトジェルのため、唾液や水に溶けやすくお口のすみずみまでフッ素が広がりやすいのもポイントです。

歯科医院のフッ素と家庭用のフッ素の違い

歯科医院で行われれるフッ素塗布に用いられるフッ化物は、最大9000ppm(ppm:1gの中に1.5mgのフッ素が含まれている)のものまで扱っており、家庭用の最大値よりも高濃度のフッ素塗布が可能で、歯質に摂り込まれた成分の持続効果が3~4カ月程度と言われています。年に3、4回の塗布で効果を発揮すると考えられているため、歯科医院に定期検診で来院されたタイミングで塗布することで効果が継続されます。

家庭用に市販されているフッ素は、厚生労働省により、含有フッ素濃度が1500ppmとなっています。お子さんの場合、2歳までは500ppm以下、6歳未満は1000ppm以下が望ましいとされています。もしもご家庭でお子さんが誤って多めに飲み込んでしまったとしてもフッ素中毒を招かないよう、毎日使用することで効果が持続する低濃度で作られています。市販のフッ素は歯磨き剤に含有されていたり、ジェルやスプレータイプで、歯磨き後にフッ素を再度歯面に塗布するものなどさまざまな商品があるため、お子さまの年齢に合わせ無理なく、日常的な生活習慣の中でフッ素を取り入れることができるものを選ぶと継続して使用することが可能です。

最後に

食生活や食後の歯磨きを習慣づけることで虫歯の原因となる歯の脱灰を予防することができます。またダラダラ時間を決めない食事や早食いも脱灰を進行させる原因になります。規則正しい食生活を行いながら、定期的に歯科検診を受け、口腔内を清潔に保ちましょう。