ドライマウスとは

ドライマウス(口腔乾燥症)とは、さまざまな原因により主に唾液の分泌量が少なくなり、口の中が乾燥状態となることです。健康な成人の場合、唾液は1日に平均1.5リットルほど分泌されます。ドライマウスは何らかの理由によって唾液が減少し、口腔内が乾燥した状態です。またストレスや薬の副作用などでも口の中が乾燥を起こす事があります。唾液量が少なくなると口腔内に細菌が繁殖しやすくなり、口臭の原因ともなります。また、唾液分泌が減らなくても乾燥感やのどの渇きを感じる場合もあり、これらもドライマウスに含められます。さらに舌のひび割れや痛み・口臭の悪化・摂食障害・味覚障害・発音障害などが現れることがあります。

ドライマウス若年者では少ない病気ですが、50歳以上で多くなります。日本では口の乾きを感じている人が、数百万人~数千万人いると推測されています。ドライマウスは女性に多い症状といわれており、薬の副作用やストレス・緊張による交感神経の刺激で唾液の分泌量が少なくなることで起こります。シェーグレン症候群(自己免疫疾患)などほかの病気や年齢による唾液量の低下も原因となります。また口で呼吸することで唾液が蒸発してしまい乾燥を感じる場合もあります。

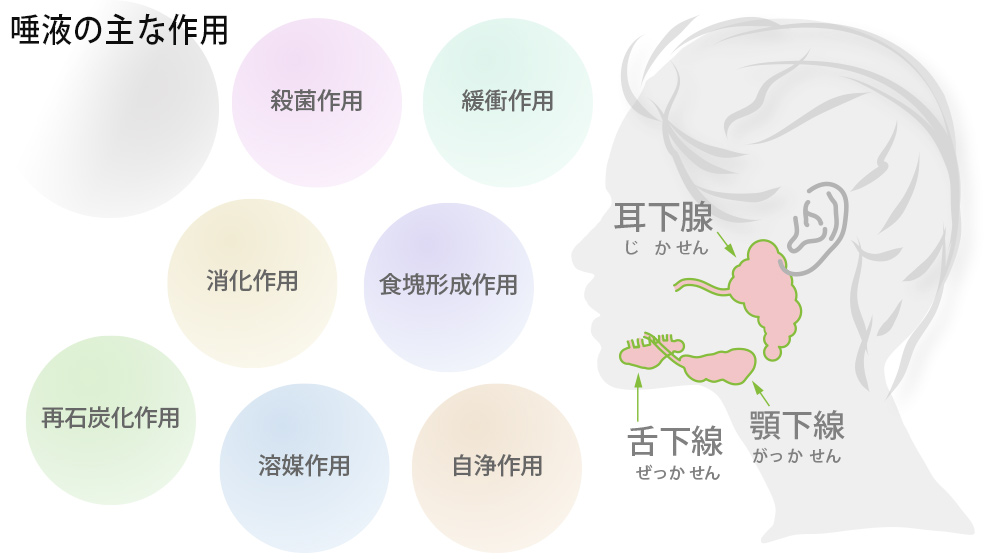

唾液の働き

唾液にはさまざまな働きがあり、口の中の健康を守っています。また、食べる・話すといった口の機能にも大きく影響するため、唾液が減ると口の中だけでなく体のさまざまな機能に悪影響を及ぼします。主な唾液の働きは消化作用・殺菌作用・再石灰化作用・細緩衝作用・自浄作用などがあります。唾液が減少すると、上記のような唾液の持つさまざまな効果が得られません。そのため、食べ物が飲み込みにくくなったり、口の中がネバネバしたり、口が動かしにくくなったりするといったさまざまな症状が出てきます。

ドライマウスの原因

緊張やストレスによる自律神経の乱れ

普段の生活の人間関係、家事や子育て、受験勉強など、精神的な負担は誰にでもあります。唾液の分泌は、交感神経と副交感神経という自律神経で統制されています。交感神経が優位に働くと、水分が少なくタンパク質の多い唾液が分泌され、口腔内がネバつきます。これに対し、副交感神経が優位になると、タンパク質が少なく水分の多い、サラッとした唾液が分泌されます。リラックスした状態であれば口腔内が潤い、緊張したりストレスがかかったりすると乾いてしまうのです。

加齢による唾液分泌量の減少

唾液分泌量は加齢によって減っていき、70歳を超えたあたりから徐々に低下していき、特に女性の場合は加齢に伴う女性ホルモンの減少で唾液腺が萎縮し70〜80代で大きく減少するといわれています。その他、高齢になると水分の摂取が不足しがちになるのも、ドライマウスに拍車をかけています。

咀嚼不足

咀嚼すると唾液腺が刺激され、刺激唾液と呼ばれる唾液が分泌されますが、咀嚼不足の状態になると唾液量が減少します。特に高齢者の場合、歯の本数が減って噛む力が衰え、食事がやわらかいもの中心となるため、咀嚼回数が減りがちです。すると噛むための筋力も低下し、さらに咀嚼ができなくなり、唾液量が減るという負の連鎖が起きてしまいます。

口呼吸

気づくと口が開いていて、鼻呼吸ではなく口呼吸で生活している方は注意が必要です。睡眠中も口呼吸の場合、唾液が蒸発して口腔内の潤いがなくなってしまいます。口呼吸はドライマウスの他にも感染症にかかりやすく、虫歯にもなるため、口呼吸の癖がある方は改善するよう心がけましょう。

タバコ

タバコは、ニコチンという有害物質が含まれており、これは血の巡りを悪くする作用があるため唾液の分泌機能を低下させます。ニコチンには中毒性があるので、タバコを1日に何本も吸う人は多いですが、その分、唾液の分泌量も減る可能性があることを覚えておきましょう。

アルコール

お酒を飲んだ後、喉がカラカラになっていることはありませんか?喫煙だけでなく、過度な飲酒もドライマウスを引き起こします。これは、アルコール摂取による利尿作用で脱水状態になっているためです。飲酒は適量を心がけることで唾液の減少を防ぐことができます。

薬の副作用

![嘔吐をしてしまいそうな男性のイラスト🎨【フリー素材】|看護roo![カンゴルー]](https://img.kango-roo.com/upload/images/ki/stress-gastroenteritis-vomiting-male.png)

ドライマウスは薬の副作用によっても起きます。更年期障害などの治療には抗うつ剤が処方されますが、抗うつ剤や抗アレルギー薬により口腔内が乾く副作用が出ることがあります。唾液が出ない状態がストレスとなり、ドライマウスがより悪化するという負の連鎖も見られます。

放射線治療による影響

放射線治療を行う際、唾液を分泌する唾液腺組織が破壊され唾液の分泌が正常に行われなくなることがあります。

口腔周辺の筋力の低下

唾液を分泌する唾液腺は噛むことにより刺激されますが、年齢を重ねるごとに口周りの筋力は低下し、噛む力も衰えてくると、唾液の分泌がスムーズに行われなくなるため、ドライマウスの原因にもなります。

糖尿病やシェーグレン症候群などの病気

薬の副作用だけでなく、罹患している病気によって、口腔内が乾燥しやすくなることがあります。たとえば糖尿病の状態を放置し高血糖のまま過ごしていると、血中の過剰なブドウ糖を排出するために、体内の水分を大量に使い尿が作られ、多尿になったり喉が乾きやすくなったりし脱水状態となります。また、自己免疫疾患のひとつであるシェーグレン症候群という、本来なら病原体を攻撃する免疫システムの機能が、誤って唾液腺や涙腺を壊してしまう病気でも唾液の減少が起こるケースがあります。

ドライマウスのセルフチェック10項目

ドライマウスの症状がある方は非常に多く、日本では約800万人がドライマウスと言われており、ドライマウス予備軍の方は想定3000万人にものぼります。気づいていないだけで、多くの方がドライマウスの症状がすでに出ているかもしれません。下記項目に1つでも当てはまるものがあればドライマウスの疑いがあります。まずはご自身で簡単なチェックを行いましょう。

- 口の乾燥が3カ月以上続いている

緊張して口がカラカラに乾いてしまうなど一時的に口が乾燥しているのであれば、ドライマウスとは言い切れません。しかし、口の乾燥が長期間(3ヶ月ほど)にわたって続いているのであればドライマウスの可能性が高いと言えるでしょう。

- 口の中がネバネバする

唾液には、「サラサラ」としたものと「ネバネバ」したものの2種類があります。サラサラとした唾液が理想ですが、ドライマウスの場合は主にネバネバの唾液が分泌されます。糸を引くような粘稠性の高い唾液が分泌されている場合は、ドライマウスになっている恐れがあります。

- 乾いた食品が食べにくい

唾液の量が少ない方はおせんべいなどの水分のない乾いた食品は、食べにくいものです。ドライマウスの患者さんの中には、乾いた食品を食べるだけで痛みが生じるという方もいます。そして、これが原因で食事が嫌になり水分を多く含んだ柔らかい物を好むようになり、咀嚼不足から唾液が減ってしまうという負の連鎖が生じます。

- 水をよく飲む

ドライマウスになると、口の中を潤すために水をよく飲むようになります。特に乾いた食品を食べるときには頻繁に水を飲む傾向があります。以前より水を飲む頻度が上がったと感じたら要注意です。

- 口臭が気になる

唾液は口の中を洗い流す役割がありますが、唾液の量が少ないときちんと自浄できずに口の中に雑菌が溜まってしまいます。また、唾液が本来もつ抗菌作用も十分に発揮することができないため、口臭が気になるようになります。

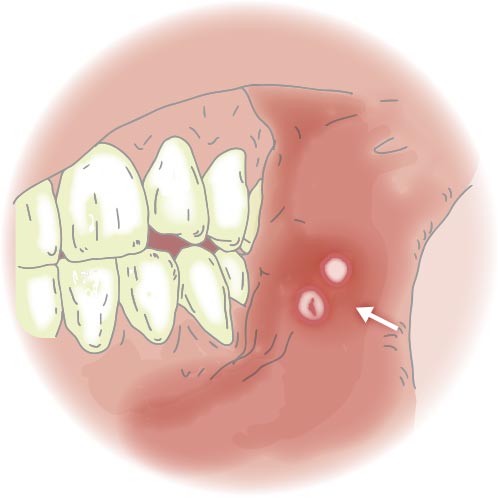

- 口内炎ができやすい

口腔内にできた傷が細菌感染を起こすことで口内炎を発症します。さらに唾液が十分に分泌されていないと傷の治りが遅くなり、また口腔内に細菌が溜まりやすくなるので、口内炎になりやすくなります。

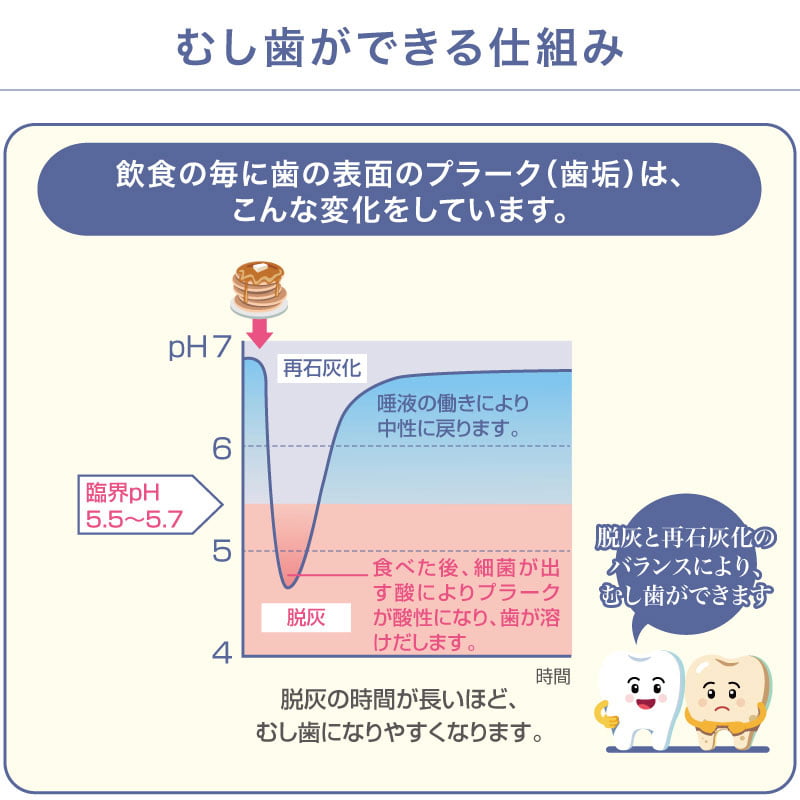

- 虫歯になりやすい

唾液は口の中のpH バランスを保つ働きがあり、唾液が少なくなるとそのバランスが崩れ、虫歯菌が繁殖しやすくなります。そのため、虫歯予防のために唾液は欠かせません。虫歯になりやすい方は、唾液の分泌量が少ない可能性があります。

- 唇が乾燥しやすい

軽度のドライマウスであれば、自覚症状はそれほどないですが、口腔内が少し乾燥しやすかったりネバネバしたりする程度です。しかし、ドライマウスが進行していくと唇にヒビが入るなどの症状も現れます。

- 口腔内が乾燥し、目が覚める

口が乾燥して夜中に目が覚めてしまったり、口の乾きが気になって寝つけなくなったり、ドライマウスが悪化すると、睡眠にも悪影響を与えます。このように睡眠が妨げられ、生活の質にも大きく影響するようになります。

- 会話がしにくい

口の中が乾燥したりネバネバしたりすると、会話がしづらくなり、また、ドライマウスが原因で呂律がうまく回らなくなることもあります。ドライマウスによる話しにくさは、日々のコミュニケーションの弊害になる恐れもあるのです。

ドライマウスの影響

虫歯・歯周病リスクが高まる

唾液は先述の通り、口腔内の汚れを洗い流して衛生を保つ作用があります。飲食すると、むし歯菌が酸を出し、プラーク(歯垢)が酸性になります。その後、更に酸性が進んで臨界pH(5.5~5.7)を超えると、歯が溶け始めます。この現象を「脱灰」と言い、この現象がむし歯の正体です。酸性が進行しても、時間と共に、唾液により、酸は中和され、中性に戻ります。 中性に戻ってくると、唾液により歯の表面の修復が更に起こります。この現象を「再石灰化」と言います。つまり唾液が、むし歯が進行しないように常に抑えてくれています。しかし唾液が無いと、むし歯の進行を抑えるものが無く、むし歯が進行し続けます。

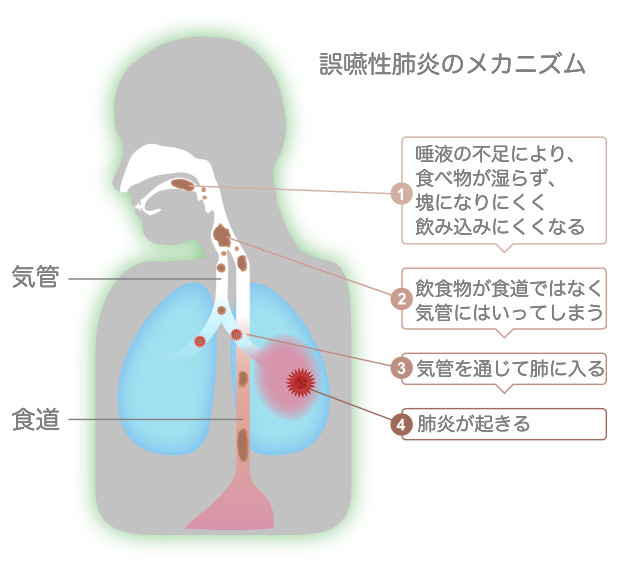

食事が困難になる

唾液には、味蕾(みらい)と呼ばれる味を感じる組織に味物質を届ける役割があります。そのため、唾液が少なくなると食べ物の味がわからなくなり、味覚障害に陥ります。また、口腔内が乾燥すると、食べ物を飲み込むことが難しくなります。これを嚥下障害といい、この嚥下障害が続くと食事が満足に摂れなくなり、栄養バランスが崩れ体重減少にもつながります。特に高齢者の場合は、嚥下機能が低下することで、飲み込んだものが食道ではなく気管に入ってしまい、誤嚥性肺炎を引き起こすリスクが高まります。

舌の痛み・ひび割れになる

ドライマウスにより口腔内の潤いが失われると、舌や唇がひび割れ、痛みを伴うようになります。

口臭が悪化する

唾液には口の中を洗浄する自浄作用があります。ドライマウスになると唾液の自浄作用が働かなくなるため、口腔内に汚れが溜まりやすくなり、口臭が悪化してしまいます。

ドライマウスによる口臭予防に乳酸菌を摂る

ドライマウスになると、唾液の自浄作用が落ち、口内環境を乱す嫌気性菌が増殖し、口臭発生の原因になります。口臭予防には、乳酸菌の摂取がおすすめです。乳酸菌には、口腔内で善玉菌として働き、歯周病菌の増殖を抑え、口内環境を整えるものもあります。特にWB21という乳酸菌なら、効果的に歯周病菌の増殖を抑制することが期待できます。

ドライマウスの予防対策

水分摂取

ドライマウスは、基本的に水分不足によって起きる症状のため、できるだけ水分を摂取し体を潤すよう心がけましょう。しかしカフェイン入りの飲み物(コーヒー・お茶など)、またドライマウスの原因ともなるアルコールは避けましょう。水分を補給しても尿となり排出されてしまい、逆に唾液量の減少につながります。

改善が期待できる食べ物・飲み物を摂る

食事内容によってはドライマウスの改善が可能です。たとえば、レモンや梅干しといった酸味の強いものを摂取すると、体が毒と判断し反射的に唾液が多く分泌されます。酸味の強いものが苦手な方は、舌がうま味を感知して反射的に唾液を分泌する昆布茶も効果的です。他にも、唾液量の増加を促す、ケルセチンというポリフェノールの一種を含む、タマネギ、長ネギ、ブロッコリーを摂ることもおすすめです。

唾液そのものの質を高めたいなら・・・

- 乳製品(チーズやヨーグルトなど)

- 発酵食品(キムチや納豆など)

- 食物繊維の多い食品(ゴボウやサツマイモなど)

乳製品や発酵食品が含む、善玉菌である乳酸菌は、唾液の質を下げる口腔内の悪玉菌の増殖を抑えます。また、乳製品、発酵食品、食物繊維の多い食品は、腸内環境を整えることに貢献します。それが体の免疫力アップをサポートし、唾液の質の向上にもつながります。ガムや飴を口にすることもドライマウス対策になります。ただし、ガムや飴は糖分を含み虫歯や歯周病の原因にもなるので食べすぎには注意しましょう。

オリーブオイルや白ごま油を塗る

口腔内が明らかに乾燥しているときや、寝る前の予防ケアには、オリーブオイルや生のごまをしぼって作られた無味・無香の太白ごま油を口の粘膜に塗ることで乾燥を防いで潤いをキープすることができます。

保湿剤入りの洗口液(うがい薬)、スプレーを使う

口腔内に潤いをもたらす医療用医薬品にはサリベートという人工唾液もありますが、放射線による唾液腺分泌障害とシェーグレン症候群が対象になります。少し口の中が乾く程度であれば、気になるタイミングで使用できる保湿剤を含んだ洗口液(うがい薬)やスプレーがおすすめです。

漢方の服用

口腔内の乾燥には、白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)や五苓散(ごれいさん)、麦門冬湯(ばくもんどうとう)、加味逍遙散(かみしょうようさん)といった漢方薬が処方されます。漢方の服用でドライマウスが改善するケースも見られます。ただし、発症の経緯や原因によっても適する薬が異なるため、専門家に相談してから服用するようにしましょう。

口の周りの筋肉を動かす

口呼吸を行っている人は、口を開けていることが多いため、口の周りの筋肉が緩んでいたり、舌が正しい位置になかったりする可能性があります。舌や口の周りの筋肉を鍛えることで、口を閉じる力が身に付き、口呼吸を改善することができます。MFT(口腔筋機能療法)が効果的です。MFTは舌や口の周りの筋肉だけでなく、顔面の筋肉を鍛えてバランスを整えるプログラムで、さまざまな効果が得られますが、ドライマウスに関係している口呼吸の改善にも効果的です。

ツボを押す

唾液が分泌されるツボを押すのも、ドライマウスの予防・対策として有効です。

- 下関:頬骨の下側を耳に向かって触っていき、最もへこんでいる場所。口を開けると動く。唾液腺のひとつ「耳下腺」を刺激する。

- 翳風:耳たぶの後ろ、口を開けるとくぼむ場所。口を開けたまま押す。主に「耳下腺」を刺激する。

- 頬車:下顎の骨の角(エラ)と耳たぶの下端を結んだ中ほどの位置。口を開けるとくぼむ。唾液腺のひとつ「顎下腺」を刺激。

- 大迎:下顎の骨の角(エラ)から骨に沿って前へ指2本分ほど。少々くぼんでいて、指を当てると動脈が拍動しているのがわかる場所。大迎から顎先の方へ下顎の縁3~4cmもあわせて押す。「顎下腺」を刺激する。

- 上廉泉:顎先の手間への少々くぼんだ場所。舌下腺を刺激。上廉泉は下図のように親指2本で顎を押し上げるようにして押しましょう。

口呼吸対策に鼻呼吸を促すテープを使用する

睡眠時など無意識に行っている口呼吸は口腔内を乾燥させる大きな原因となります。乾燥を防ぎたい方は口呼吸をしないように、口にテープを縦に貼るようにし無意識の時でも鼻呼吸を促しましょう。口呼吸を防ぐ専用テープも販売されているので、朝起きた時に口が乾いている方は活用しましょう。

最後に

ドライマウスのセルフチェック10項目のうち1つでも当てはまる方は、ドライマウスの可能性があります。まずは日常の食事やケアから始めてみてください。初期症状は感じにくいですが、放置していると様々な口のトラブル、さらには全身のトラブルを引き起こします。お口に関する悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。