歯を失う原因とは

歯を失う代表的な病気は大きく分けて、「虫歯」と「歯周病」の2つに分類されます。

虫歯の進行の過程

「虫歯」はミュータンス菌が歯の表面に付着し、糖分から酸を産生します。それによって歯は溶け出し、冷たいものや熱いものがしみるようになってきます。

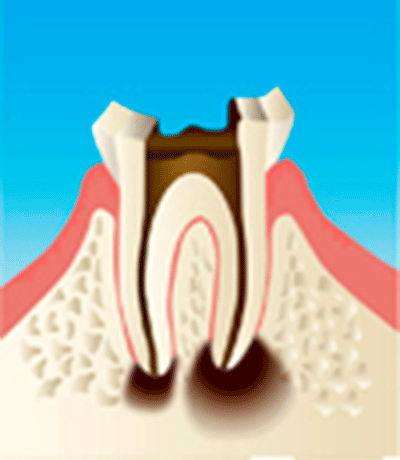

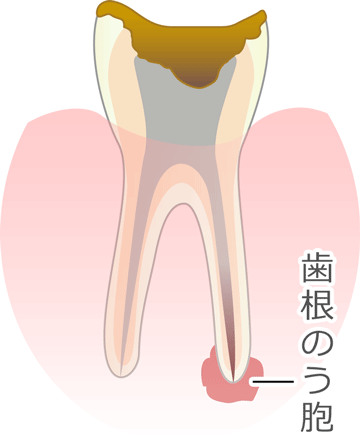

そして、それがひどくなると内部の神経まで達してしまい、じっとしていても痛みが出てくるのです。その症状を放置すると、神経まで到達した細菌は、根管という神経のあった空洞を伝わって、根の先まで進み、最後には歯を支えている骨の中で増殖していきます。(図8・虫歯が進行する様子)

これを「根尖病変(こんせんびょうへん)」(図9)といい、この時点までくると歯を支えている骨は溶け出していき、歯は大きく揺れだします。そうなった場合は根管治療という歯の神経の治療が必要になります。これが虫歯の進行していく過程です。

歯周病の進行の過程

以前は「歯槽膿漏(しそうのうろう)」と呼ばれていましたが、これは歯の周囲に残った汚れが原因となり歯の周囲の骨を徐々に溶かしてしまい、歯の揺れをきたし、最終的には自然に抜け落ちる生活習慣病です。

成人の80%が歯周病にかかっていると報告されており、軽度な場合は歯を磨いた時に出血する程度で、進行するまでほとんど自覚症状はありません。

ただ、一線を越えるといきなり「噛むと痛い」「歯茎が腫れた」などというような症状が現れ、それが次第に全体の歯に広がり、食事ができなくなってしまいます。

抜歯の基準

-

- 縦揺れしている歯

- 歯ぐきの中に隠れるぐらい破壊された歯

- 歯を支える骨が高度に吸収、骨折した歯(おおよそ2/3吸収した状態)(図a、図b)

- 歯根が高度に吸収した歯(おおよそ1/3吸収した状態)

- 歯根の治療(いわゆる「神経治療」「根の治療」)をしても痛みが残る歯

引用:『これからの抜歯』学建書院

根管治療(根尖療法)とは

虫歯が進行した場合や、外傷によって歯の内部にある歯の神経こと“歯髄”に細菌感染や炎症が起きたり、歯髄が壊死したりしている場合などに、歯髄を取り除いて根管内をきれいにする治療法として根管治療が必要になります。「根管」とは神経や血管が通っている空洞のことを指します。根管に入っている歯髄は、歯髄刺激を脳に伝達する神経のほか、酸素や栄養を歯に届ける血管も含まれています。

歯髄が壊死し、細菌感染によって腐敗する“歯髄壊疽”という状態になると、根尖性歯周炎を発症し歯根周囲に膿の袋(歯根嚢胞)が形成されて顎の骨が溶け、激しい痛みや歯肉の腫れなどが生じます。そのため、歯の違和感を生じたら早期に治療を受けることが大切です。

なお、根管治療は歯髄を除去する治療を指しますが、歯髄を抜いた歯に細菌感染が生じて痛みや腫れ、または歯ぐきにデキモノができた時には再び根管治療が必要となるケースもあります(再根管治療)。

歯は「木」と同じように、身体から栄養分を補給しようと、多くの根管をはりめぐらされており、決して歯の神経は1つではありません。

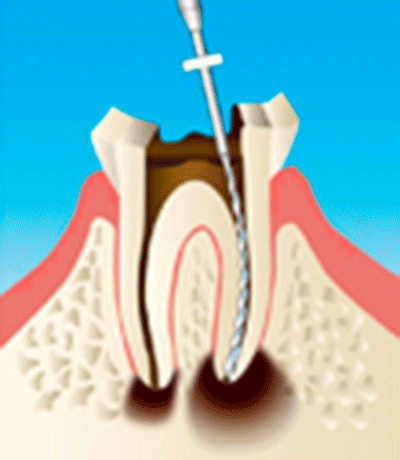

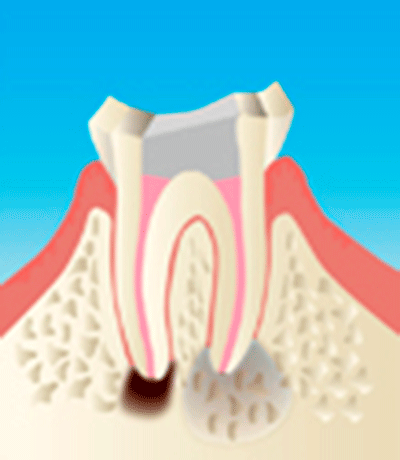

顔が人それぞれ違うように、根管も歯によって様々であり、1つとして同じ形をしているものはありません。根管治療では「ファイル」と呼ばれる針金状のものを根管の中に挿入して、パイプ掃除のように根管にこびりついた汚染された神経や細菌を綺麗にこすりとっていきます。最後には綺麗に中を洗い流し、ゴム状のものでしっかり封鎖し、身体の中に細菌が侵入しないように蓋をしていきます。

根管治療が必要になる症例

歯髄壊死:歯髄壊死とは、歯髄が腐って死ぬ状態です。強く歯をぶつけた場合の外傷や重度の歯周病、歯髄炎の放置などが原因によって起こります。歯髄壊死を放置すると、歯に痛みが生じ、歯の色が茶色から黒く変色していき、最終的には痛みを感じなくなることがあります。歯髄壊死を放置すると、臭いの原因になったり、大きな根尖病巣になる恐れがあります。

急性歯髄炎:急性歯髄炎は主に虫歯が原因で起こり、歯髄に刺激が加わることで起こります。激しい痛みを伴い、冷たいものや熱いものを口にしただけで激痛が走ります。放置すると、歯髄が死んでしまうため、根管治療が必要です。

根尖性歯周炎:根尖性歯周炎とは、歯根の先端部分に炎症が起こり、膿が溜まっている状態です。原因は、虫歯の進行だけでなく、根管治療の失敗などさまざまな原因から起こります。

根尖性歯周炎は歯茎から膿が出たり、噛んだときに痛みが生じたりします。細菌を取り除くために、感染根管治療を行う必要があります。

上記の症例はいずれも放置すると、根管治療を行っても症状が改善しないおそれがあります。根管治療の成功率を上げるためにも、定期的に歯科医院を受診し、早期発見・早期治療を心がけましょう。

根管治療の種類

根管治療には、抜髄、感染根管治療、再根管治療、外科的歯内療法の4種類があります。

抜髄

抜髄とは、歯髄(いわゆる歯の神経)を除去する治療のことです。虫歯や噛み合わせの悪さ、知覚過敏などが原因で歯髄に炎症が起こる歯髄炎に対して炎症を起こした歯髄を取り除くことで歯髄炎による痛みや腫れを改善する治療方法です。歯髄炎が進行すると歯髄が壊死する可能性があります。

感染根管治療

感染根管治療は、根管内の細菌や汚染物を取り除く治療を指します。死んで腐ってしまった歯髄とその周りにある歯根を清掃し、膿をなくす治療です。歯髄が忌んでしまうと、歯根周辺の骨が溶け、膿を放置すると、歯根膜炎(しこんまくえん)や根尖病変(こんせんびょうへん)などの炎症が起こります。根管内で細菌が増殖すると、歯根の先端に炎症が起きて根尖性歯周炎を引き起こす可能性があります。

再根管治療

再根管治療とは、過去に根管治療した歯が再び炎症を起こした場合に行う根管治療です。再根管治療が必要になる症例は以下の通りです。

- 根管のつくりが複雑で汚れや取り残しがある

- 見落としによる未治療の根管がある

- 被せ物を入れるまでに時間がかかった

- 被せ物が歯に合っておらず細菌感染した

- 以前行った根管治療で細菌が残っていた

このような場合、以前の治療で根管に詰めた充填剤と細菌感染した汚染物を取り除いて洗浄し、再び充填剤を詰め直します。

外科的歯内療法

治しようがない根管の症例、あるいは通法通りに清掃したのでは一構に痛みが取れない症例には、抜歯を含めた外科処置で「歯根端切除術」と呼ばれる外科処置を行います。歯根端切除術は、汚染された根の先を切り取る処置で、歯茎を開いて先端2mm程度を切除した後、その周囲の細菌をキレイにし、空いた隙間に薬を入れて、開いた部分を閉じます。この処置は歯根嚢胞や歯根の先端に肉芽ができる歯根肉芽腫のほか、根管が石灰化して狭くなっている場合や塞がっている場合など、根管治療だけで病巣にアプローチできない場合に行われます。

- 石灰化:石灰化とは、根管内にカルシウムが溜まり、管が狭まって塞がる状態。

- 歯根嚢胞:歯根嚢胞とは、根管内に細菌が侵入し、歯根の先端部まで感染することで生じる膿のことです。これが生じた場合身体の免疫反応によって、膿を覆う上皮が生じるため、歯根嚢胞を取り除くためには、外科的歯内療法が必要になります。

- 歯根肉芽腫:歯根肉芽腫とは、膿の周りにできる繊維質のかたまりです。これを取り除くためには、歯根嚢胞と同様に外科的歯内療法が必要になります。

しかし、この処置は行うにあたり以下のようなデメリットがあげられます。

・観血的な外科処置である

・術後の痛みを伴う

・歯茎がやせることもある

・糖尿病、骨粗鬆症などの全身疾患の患者さんにはできないこともある

そして、何よりも重要なのは…。

・根が短くなってしまい、歯の支えが少なくなる ということです。

EMAT(高周波根尖療法)を用いた歯を抜かない治療

EMATとは

EMATは【電磁波根尖療法EMAT(Electro-Magnetic Apical Treatment)】の略で、従来の根管治療では対処することができなかった感染源に対して、電気エネルギーを応用して焼灼を図り、自身が本来持っている「骨芽細胞」という骨をつくる細胞を活性化させ、溶けてしまった「歯を支える骨(歯槽骨)」を蘇らせる再生医療です。根管系は複雑多岐にわたっており、ファイルや薬剤を用いて化学的・機械的に清掃することが困難な未切削領域が存在します。その領域に、いったん感染が波及すると除去・殺菌することが困難になり、難治性化してしまうこともあります。

- 歯ぐきが腫れて膿が出ている

- 歯の根っこの治療をしたのに、何故か痛みや腫れが治らない

- 歯を支える骨が溶けてきていると言われた など、、、

同時に、歯の保存を阻害する細菌を殺菌する効果があるため、上記のようなお困りの症状に対しての改善が期待できます。皆さんの「歯を抜かずに治したい」という想いに応えるため、長年の研究の成果として生まれました。

EMATを用いた術式

①歯の根を支える骨が黒く溶けています。歯がぐらぐらしたり、歯茎にぷくっと膨らみができる等の症状があらわれます。

②麻酔をして根っこの中を専用の器具を使って綺麗に掃除していきます。歯の根は木の根のように細かく枝分かれしており、全てを綺麗に掃除する事は困難です。

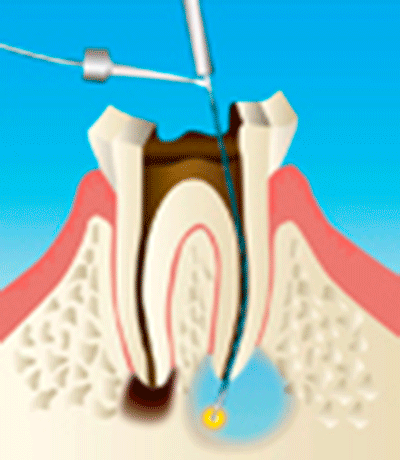

③高周波を当て、根の中の殺菌を行ったり、骨を作る細胞の活性化を促します。この処置を行っている時は麻酔が効いているので痛みはありません。

④歯の根の中に神経の代わりの薬を詰めて終了です。

EMATを使用した実際の症例

case.1 サイナストラクト(瘻孔)

サイナストラクト(痩孔)とは、根の周囲に溜まった膿が、歯茎を貫通して、外に排出される管のことをいいます。

Aの術前のレントゲン写真では歯の根の先が黒く透過して写っており(黄色線部分)、この黒く透過している部分は骨が溶けている状態を表しています。外から見ると、歯茎にプクッとしたニキビができているようにしか見えないのですが、実際は長経9.0mmにわたり骨が溶けており、骨壁と呼ばれる歯の根を囲む骨も大きく欠損しています。

通常5.0mm以上骨が溶けてしまっている場合の歯の根の治療の成功例は47.2%であると言われており、この値は日本でも広く用いられている抜歯の基準にもなっています。

Cの写真はEMAT使用して1年5カ月後のレントゲン写真です。

術前に黒く透過していた場所には白く骨の再生が見られ、骨壁の修復も確認できます。

この症例では、約3カ月ごろから吸収した骨は再生され始め、EMATの骨再生効果がみられ、歯を抜かず残すことができました。

case.2 歯根嚢胞

術前のレントゲン写真では、黄色く囲った部分が黒く透過し、はっきりした骨吸収像が見られます。

骨の溶けている範囲は、レントゲン上で幅径約26.5mmにもなり、3本の歯がすっぽりと覆われるほど広範囲にわたっていました。またこの症例は「歯根嚢胞」という状態でもあり、感染が歯の中だけに留まらずに根の周囲にも及び、膿などが袋状に閉じ込められている状態です。(イラスト参照)

このような場合、抜歯をするか、「歯根端切除術」と根の先端を切断し、膿の袋を切除するオペを行うことが大半ですが、この症例では骨が溶けてしまっている3本の歯に対して通常の歯の根の治療を行った後、EMATを行いました。

Cの写真はEMATを施術して2年1ヶ月後のレントゲン写真です。歯根嚢胞に対する効果的な非外科的な治療方法はありません。本症例では、EMATによって約3カ月で吸収した骨は再生され始め、約2年後には、30㎜あった骨吸収部の再生が認められました。

人体を破壊する細菌を減少させて、溶かされた骨を元の状態に回復させるEMAT(高周波根尖療法 )。まだまだ不明な点も多いですが、現段階でも根管治療だけではなく、歯周病菌に効果のあることはすでに実証されています。今後、日本人のほぼ80%がかかっているという歯周病が治るようになれば、歯を抜いて失う方も減っていくでしょう。

引用:徳島県鳴門市のとみなが歯科 「高周波根尖療法EMAT」オフィシャルサイト

最後に

歯周病や根尖性歯周歯周炎(歯の根の先に膿がたまる病気)は、細菌感染により毒素や、 体の免疫反応のより骨が破壊され吸収されていきます。このような場合、EMAT(非抜歯骨再生療法)を用いて治療を行うことで、破壊された骨を新しく再生していきます。 この骨再生療法は、歯周病治療や根管治療に用います。患者様の歯を1本でも多く残せるよう当院でもEMATを導入しておりますのでお気軽にご相談ください!1本でも多くご自身の歯を残し、8020を目指しましょう。