口腔習癖と不正咬合の関係

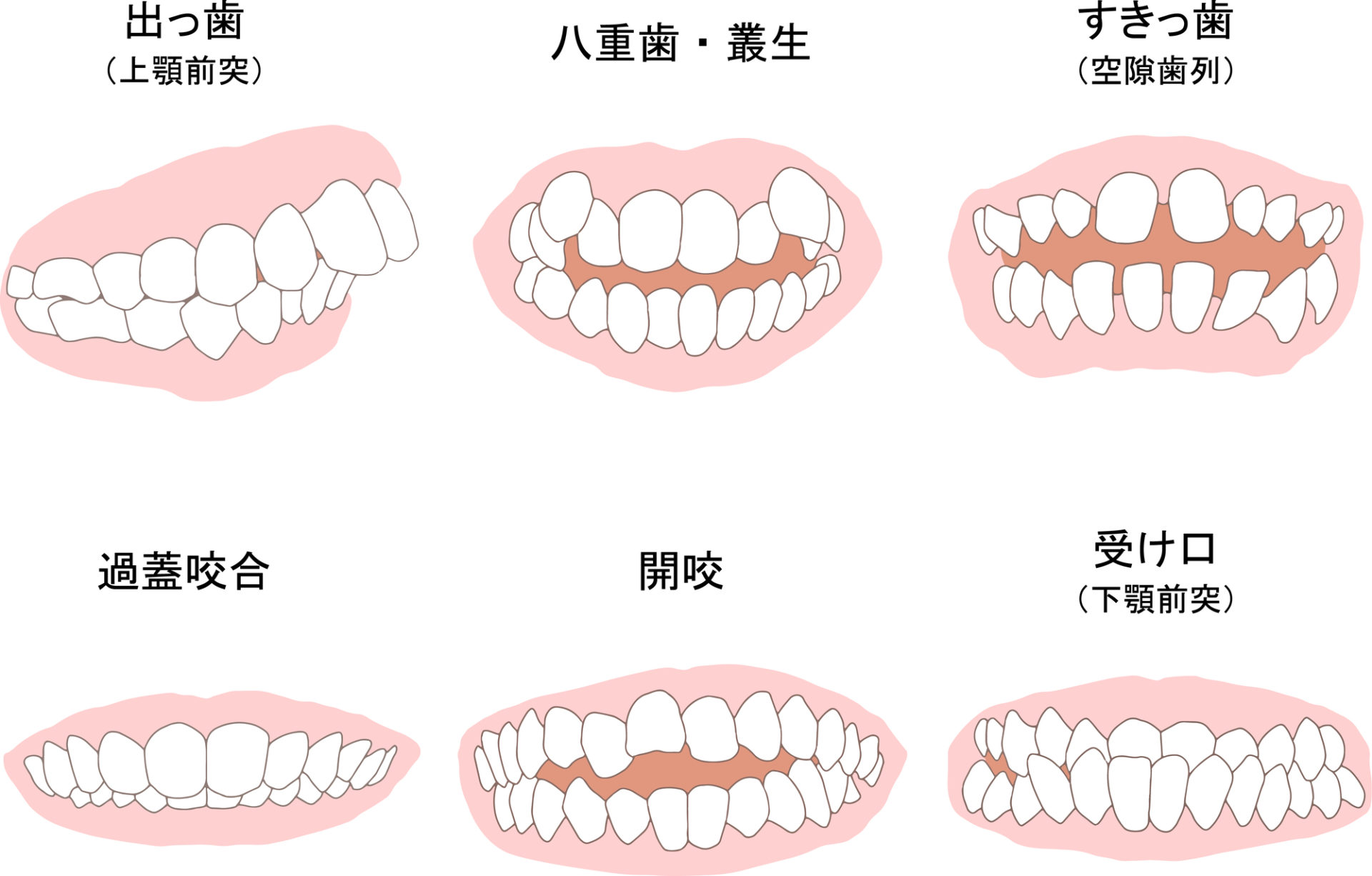

不正咬合にはいくつかの種類があります。不正咬合は口腔機能の異常や、口腔習癖という、口元から喉までの部分に対して無意識に繰り返し行う癖との関連が深いと指摘されています。舌前方突出や口呼吸があると口唇閉鎖が難しくなり、上顎前突(出っ歯)や開咬となります。下唇の吸唇癖がある方も上顎前突(出っ歯)になりやすく、上唇や上下唇の吸唇癖があると反対咬合(受け口)になりやすくなります。指しゃぶりがあり、上下前歯の歯で指を噛んでいると開咬になりやすくなります。これらの習癖は、日常生活の中で習慣的に起こる姿勢(posture)の位置変化であり、口腔機能の活動とは別の要素であると考えられます。

口腔習癖とは

口腔習癖は、お口から喉までの部分に対して無意識に繰り返し行う癖のことで、口腔習癖には下記の種類があります。

- 拇指吸引癖(ぼしきゅういんへき):指しゃぶり、おしゃぶりの常用、ものを噛む癖

- 舌突出癖(ぜつとっしゅつへき):舌を前に出す癖

- 吸唇癖(きゅうしんへき)・咬唇癖(こうしんへき):唇を吸う・噛む癖

- 口呼吸

- 態癖(たいへき):日常の生活習慣の中で行っているお口に悪い影響を及ぼす癖

これらを長期に渡って行なっていた場合、歯並びやあごの成長に影響を与えて不正咬合などになってしまうことがあります。具体的にそれぞれの口腔習癖がどのような影響を及ぼしどのような不正咬合になるのかご紹介します。

拇指吸引癖

けていると、「開咬」や「出っ歯」、「交叉咬合」などになることがあります。これらの症状の現れ方は、指しゃぶりの期間や、回数、吸う強さ、指しゃぶりをしやすいあごの形をしていること(遺伝的要因)などによって個人差があります。また、おしゃぶりの常用や、もの(タオル、毛布、鉛筆、爪など)を噛む癖も、歯並びやあごの成長に悪影響を与えることがあるとされています。これらの癖は、3歳頃までならあまり問題ないとされていますが、4歳を過ぎても続いてしまうと歯並び・あごの成長に影響を及ぼすことが考えられます。4歳以降は積極的に止めさせる方がよいでしょう。単なる癖や習慣でなく心理的な要因が関与している場合は、小児科医や、小児神経科医、臨床心理士などと連携して治療を行うこともあります。

舌突出癖

口を開けて上下の前歯の間に舌を挟んだり、歯を舌で裏側から押したりする癖を、舌突出癖といいます。口呼吸や指しゃぶりを長く続けていると現れることがあります。舌突出癖(または舌癖[ぜつへき]、弄舌癖[ろうぜつへき])を続けていると、開咬や、出っ歯、受け口などになることがあります。この癖を行うと舌の先端がやや前方で低い位置にあるため、歯の間から舌が見え隠れしたり、発音が不明瞭になったり、食べる時に音をたててしまったりするなど日常生活に影響がでます。治療法としては、お口の周りや舌の筋肉を鍛えるリハビリテーション(MFT)や、矯正治療があります。慢性的に鼻が詰まる「アデノイド(咽頭扁桃の肥大)」がある場合は、耳鼻咽喉科での治療も併せて必要となります。

吸唇癖

吸唇癖・咬唇癖(唇を咬む・吸う癖)は,ストレスによって起こったり、指しゃぶりの代わりに現れたりするとされています。この癖は、下の唇を噛んだり吸ったりすると出っ歯に、上の唇を噛んだり吸ったりすると受け口になることがあります。治療法としては、お口の周りや舌の筋肉を鍛えるリハビリテーション(MFT)や、矯正治療があります。

口呼吸

口呼吸をしている人は、長時間お口を開けっ放しの状態が続きます。そのため、常に下あごと舌の位置が下がっている状態になり、お口の筋力やあごの成長・発育に悪い影響をあたえ、あごの幅が狭くなったり、前歯が出やすくなったりしてしまいます。治療法としては、習慣的な口呼吸であれば、お口の周りを鍛えるリハビリテーション(MFT:口腔筋機能療法)で改善されることもありますが、歯並びに問題がある場合は矯正治療、慢性的に鼻が詰まる「アデノイド(咽頭扁桃の肥大)」などがある場合は耳鼻咽喉科での治療が必要となります。また、口呼吸は、お口の中が乾燥して細菌が繁殖しやすくなり、虫歯や歯周病になりやすくなるだけでなく、体内に細菌が入りやすいために免疫力低下の原因ともなります。

咬爪癖(こうそうへき)

咬爪癖とは爪を噛む癖のことをいいます。この癖がある方は「開咬」になりやすいです。また歯で爪をかむことで、深爪や、爪の先端がギザギザになってしまったり、表面がデコボコになってしまうことがあります。

態癖

態癖とは、態癖は、頬杖、横向き寝、うつ伏せ寝、食事の際に左右どちらかで噛む、テレビを見る時の姿勢などがあります。これらを続けると、歯は、50gほどの弱い力でも持続的に加われば動いてしまうため、歯列が乱れて噛み合わせが悪くなることがあります。態癖は、態癖を長期に渡って行った場合、歯並びやあごの成長に影響を与えて不正咬合などのリスクが高くなるため、意識付けすることで改善していくとよいでしょう。

態癖の種類

1.口まわりの筋肉へかかる力の癖

爪噛み、唇を巻き込む、エクボをつくる、指しゃぶり…など

2.頬から下の部分に加わる力の癖

頬杖、横向き寝、うつぶせ寝、体育座りで顔を膝に乗せる…など

3.肩・首の上を歪ませる力の癖

重い荷物、食事の姿勢、趣味の読書やゲーム…など

口腔機能とは

発音、嚥下、呼吸、咀嚼などはすべて口腔機能と関連しており、健康な身体を維持するために必須のものであり、これらの機能を正しく行うためには口腔環境を整え、形態を正しくしておく必要があります。形態と機能とは密接な関係にあり、歯ならびが悪いと口腔機能も悪くなることが多いのです。

歯ならびが悪いまま成長すると、噛むところがなくなり、食べ物をしっかり噛むことができなくなります。7歳の子供は、反対咬合であり(上顎の前歯よりも下顎の前歯が前に出ている)、乳歯がむし歯となり噛むところがなくなっています。そこで、まだ反対咬合のままですが、小児義歯を入れて横の方で噛めるようにしたところです。乳歯は食べ物を噛むためにも重要であり、口腔機能維持のためにも大切なものです。

口腔機能は、生まれつきもっているものもありますが、大部分は乳幼児期から周りを見て教わり、それを繰り返して習慣になって身に付くものです。それぞれの家庭環境や生活習慣の中で教わったりまねしたりしながら獲得されるのです。その中には口腔形態に悪い影響を与える癖があり、繰り返すことにより形態を悪くする口腔習癖があります。安静時に口唇を少しあけて口で呼吸(口呼吸)をしていたり、発音時に口唇を前に突き出していたり、嚥下時に口唇を吸い込んでいたり(吸唇癖)、舌で口唇をなめていると、口唇が突出して上下顎前突という上下とも前方に突出した状態となります。また、上の歯並びにスペースが生じることもあります。

矯正歯科では歯列の悪いお子さんには、かみ合わせを調べるために型取りを行い口腔内模型の作製、口腔内写真、顔の写真、上顎と下顎の位置関係を調べるレントゲン写真(セファログラム)、等の検査をします。

反対咬合の人にみられる習慣

反対咬合とは通常の咬合とは逆に、下の歯が上の歯よりも前に出ている状態のことをいいます。日本人は上顎よりも下顎の骨格が大きいため、受け口になりやすいと言われています。反対咬合の人によく見られる習癖は、口唇の吸唇癖という唇を吸い込む癖です。本を読んでいるときや何かに夢中になっているときによく見られます。このような安静時の習癖は、口腔形態に悪い影響があります。やめるように注意しても、唇が乾くので、舐めてしまいます。結局乾いてはまた舐め、乾いてはまた舐めの繰り返しで、気づかない間に唇を吸い込むのだといいます)。なめれば乾く、乾けばまたなめるという癖が繰り返されることになります。

好ましい口腔習慣

- 鼻呼吸している

- お口はリラックスした状態で閉じている

- 舌はリラックスした状態で挙上している

- 上下の歯はわずかに離れている

などが挙げられます。これらはMFTという歯列を取り巻く口腔周囲筋の機能を改善する訓練法を行うことで、習慣づけすることが可能です。

筋機能療法(MFT)

MFT(口腔筋機能療法)とは、舌や口周りの筋肉にアプローチし、歯並びや舌の癖を治すトレーニング方法です。MFTトレーニングの目的は主に、正しい咀嚼・嚥下の習得・発音の向上・口唇や舌の位置の正常化・舌癖や口呼吸の改善などがあげられます。舌には正しい位置がありますがリラックスしている状態で舌がその正しい位置にない場合や、口呼吸が習慣化している、上下の歯は噛み合うことがなく、少し間があいている場合、歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼす可能性があります。

MFTトレーニングの効果

噛み合わせや歯並びを改善できる

MFTトレーニングを行うことで、口周りの筋肉のバランスが整うため、噛み合わせや歯並びの改善が期待できます。歯並びは口周りの筋肉と深い関係にあります。口周りの筋肉が正常に発達していないと、常に口が開いている状態になるため、出っ歯になるリスクが高まります。

発音を改善できる

口周りの筋肉が発達していないと、発音しにくくなるケースがあります。MFTトレーニングでは正しい舌の動かし方を習得できるため、正しく発音できるようになるでしょう。特に、さ行やた行の発音が改善されることが多いです。

口呼吸を改善できる

MFTトレーニングを行うことで鼻呼吸から口呼吸に改善できる効果も期待できます。舌の位置が低いと口呼吸になりやすいです。口呼吸が習慣化すると、口腔内が乾燥して虫歯や歯周病になるリスクが高まります。また、口臭が発生するリスクも高まるでしょう。鼻呼吸を習得することにより口腔内の乾燥を軽減できるため、口臭の改善や口腔内に留まらず全身の健康を守る効果が期待できます。

矯正治療の効果が高まる

MFTトレーニングは、矯正治療と並行して行うケースもあります。舌癖が治っていない場合、矯正治療を行っても後戻りを起こしたり、計画どおりに治療が進まなかったりする可能性があるためです。MFTトレーニングを行うことで舌癖が改善されれば、矯正治療がスムーズに進む可能性が高まります。

正しいスポットポジションを習得できる

MFTトレーニングでは、正しい舌の位置を覚えることも可能です。舌には正しい位置が決まっており(図参照)舌の筋力が弱いことによって舌の位置が下がると、歯並びや噛み合わせが悪くなったり、口呼吸になったりします。舌全体を口蓋に吸い上げ、口を開け閉めして舌の筋力を強めて動きをよくします。スポットの位置は、口蓋の前の方で少し盛り上がったところであり、発音や嚥下などの機能でも大切なところになります。舌の位置を癖つけるトレーニング方法の1つがガムトレーニングになります。

嚥下のトレーニング

飲料水の嚥下を正しく行うには、口唇を軽く閉じ、舌の先をスポットにおき、食べ物を舌の中央に集めます。次に臼歯を軽く接触させ、舌を持ち上げて食べ物を後方へ送り、のどを使って飲み込むのです。そのためには、舌の上に食べ物を集める練習、飲み込むときに舌が前方に出ないようにする必要があります。

咀嚼トレーニング

食べ物を咀嚼するには、一回の食べ物の大きさを知り、左右側で均等に噛めるようにします。水気の多いものでも少ないものでも食べられるようにし、飲み込むときには食べ物を舌の上に集め、舌を使って後方へ送り、のどを使ってスムーズに飲み込むように練習を行います。

発音のトレーニング

口を大きく開け、舌の先がよく動き、はっきりした発音ができるようにします。舌が前方に突出して口先でしゃべったり、低位舌のまましゃべったリ、口をあまり開けないでこもるようにしゃべったり、巻き舌にならないように練習します。なお、このような練習をするときに、唇をなめる癖、唇を吸い込む癖、唇を開けて口で呼吸している癖、噛み締めている癖、などのいろいろな口腔習癖が一緒にみられます。そこで、これらの口腔機能のトレーニングのときにはその子の様子をチェックし、練習と習癖が連動しないように分離し、それぞれ分けて治す必要があります。

以上がMFTトレーニングの内容になります。しかしこれらのトレーニングは歯科医師の指導の下行い、正しいトレーニング法を身につけましょう。また継続してトレーニングを行うことも、非常に重要です。毎日の習慣に取り入れ、小さいお子様も継続できるよう歯磨き後や寝る前にトレーニングを組み込むことで自然と習慣化できるようになります。また、お子様が嫌がる場合は、ご褒美シールなどを活用し、楽しんでできるように工夫するのもおススメです。

MFTについて過去のコラムで詳しく説明しているので併せてご覧ください!(画像をクリックすると過去のコラムに飛びます)

悪い習慣を改善するために使用できるプレオルソ

吸唇癖や舌突出癖、口呼吸などの悪い習慣を改善を目的とした取り外し可能な可撤式矯正装置にプレオルソがあります。プレオルソはMFTの装置として使用可能です。上顎前突症や叢生、過蓋咬合、開咬症、受け口、反対咬合などの症例に適応しています。プレオルソは年齢に応じたサイズが決まっている為、型取りの必要がなく、装置自体も柔らかく日中の使用時間は1時間のため、小さいお子さんにも負担なく使用していただくことが可能です。

最後に

噛み合わせは、全身のバランスの一つです。噛み合わせが悪いと、全身の姿勢が歪みます。反対に姿勢の歪みは、噛み合わせを歪ませ、歪みの悪循環を引き起こします。身体を歪ませる生活習慣を改善し、生活習慣を改めることが、全身のバランスケアの第一歩です。小さいころからの積み重ねで歯並びや姿勢が改善できるので、悪い習慣を治し口腔機能が正しく使えるようトレーニングしていきましょう。